Киноклассика

Эйзенштейн и Довженко обращались к одним и тем же фактам, но у каждого факт приобретает свою определенную фактуру, у каждого кадр имеет свою "температуру", а повествование свой ритм.

Изучение их творчества шло в двух планах. Вначале нам нужно было осознать их как направление, то есть увидеть в совокупности. Это было монтажно-поэтическое кино - цельное по своей философской концепции направление. Эти выдающиеся мастера - к ним в равной степени относится и Пудовкин - не только отразили Революцию, они произвели революцию в самой природе кино, изменили его язык. Если поле их деятельности образно представить себе как сценическое пространство, то можно по аналогии сказать, что они театральный круг повернули на 180 градусов, чтобы то, что было средой, стало действующим лицом. Искусство отказалось от героя представителя массы, сама масса стала жить по законам человеческой личности. В кино изменилась функция драматургии, система актерской выразительности, сама профессия режиссера наполнилась новым смыслом. Совместные усилия наших отважных новаторов увенчались созданием классики советского киноискусства. В природе их мышления есть сходство, оно проявляется в патетическом строении их картин.

Не менее важно также определить "несходство сходного" (В. Шкловский) этих мастеров. При ближайшем рассмотрении мы заметим, что у каждого из них своеобразно не только пространство кадра, но и движение кадра в кадр.

У Эйзенштейна кадр переходит в кадр по законам хроники.

У Пудовкина - по законам трагедии.

У Довженко - лирики.

В картинах Эйзенштейна события изображены так, словно они увидены глазами очевидца. "Стачка", "Броненосец "Потемкин", "Октябрь" воспринимаются как хроника. Не случайно "Октябрь" в некоторых зарубежных справочниках оказался в разделе документального кино. Напомним и другое: в некоторых игровых картинах эпизод штурма Зимнего из "Октября" используется как документальная цитата. Здесь коренится объяснение стиля Эйзенштейна. Изображая историческое действие, он переводит его в настоящее время. Стремясь придать действию характер хроники, он отказывается от традиционной интриги и актеров-звезд, при этом не только внутрикадровое действие, но и картину в целом монтирует по закону хроники: он сохраняет реальность пространственно-временных связей. Это был важнейший момент в истории советского кино, когда в соприкосновении с революцией развеялся, словно дым, иллюзорный мир русского буржуазного кино. Объективные задачи истории как нельзя лучше совпали с пристрастиями художника: он отважился создавать произведения экрана из первичной материи - жизни. В фильмах Эйзенштейна мы узнаем психологию поведения масс, в мотивах поступков людей раскрывается логика истории, по его картинам мы можем изучать прошлое, они убеждают как научные исследования.

Конечно, не учебник и не хронику в буквальном смысле слова создает Эйзенштейн.

Речь идет именно о стиле. Чтобы о нем верно судить, следует вернуться к его концепции "монтажа аттракционов", которая была теоретической предпосылкой и "Стачки" и "Потемкина".

В самом определении "монтаж аттракциона" сведены несводимые, казалось бы, чисто производственное понятие "монтаж" и мюзикхольно-цирковое - "аттракцион".

Эйзенштейн соединил хронику с игрой.

Новое искусство стремилось не только "в центр драмы двинуть массу", но и драму двинуть в массы, то есть сделать искусство доступным миллионам и миллионам трудящихся. Это было два встречных движения, о необходимости которых применительно к новому социалистическому искусству говорил В. И. Ленин.

Принцип "монтажа аттракционов" применили и другие художники. Вскоре Довженко скажет, что он применил этот прицип в "Арсенале", а через 30 лет Ромм использует его в "Обыкновенном фашизме".

Это не значит, что принцип оказался универсальным, в том числе и для самого Эйзенштейна.

Эйзенштейн менялся, развивались его взгляды на искусство, его теоретические посылы возникали как озарения в момент решения новых творческих задач. Так, в процессе постановки "Октября" возникла идея интеллектуального кино, которую режиссер осуществил в монтаже нескольких эпизодов картины. В них непосредственно выражаются такие понятия, как "власть", "время", "религия".

Концепция интеллектуального кино возникла не как альтернатива кино эмоциональному, скорее наоборот - здесь было стремление расширить сферу эмоционального воздействия и на область науки, философии, политики, борьбы классов, и, наконец, борьбы идей. Интеллектуальное кино стремилось, как это иногда поверхностно трактуется, не заменить образы понятиями, а найти связь между ними, разрушить границу между логикой понятий и логикой чувств, найти новые структуры драматургии, чтобы зритель не умозрительно воспринимал идею (в том числе смысл "Капитала" Маркса - его Эйзенштейн пытался экранизировать), а "пережил идею" (выражение принадлежит Брехту, чьи поиски в области эпической драмы близки поискам Эйзенштейна в области драматургии эпического фильма).

Другим подходом к той же проблеме явился прицип "эмоционального сценария", осуществленный Эйзенштейном в "Бежине луге".

Его рабочие гипотезы, возникшие в разные годы, теперь ясны в своей взаимозависимости.

Пристрастие к теории объясняется не только личным складом ума, каждым фильмом Эйзенштейн постигал еще неизвестные к тому времени возможности кино.

Можем ли мы понять творчество Эйзенштейна как целостную систему, а стало быть стиль его, без связи его практики с развитием его эстетических идей? Кино сначала было немым, потом стало звуковым, каждый из этих этапов был необходим и каждый необходимо было преодолеть на пути к синтезу, осуществленному в современном звукозрительном кино. Эту задачу он решал: практически - во второй серии "Ивана Грозного", теоретически - в итоговом исследовании "Неравнодушная природа". И картине и исследованию суждено было увидеть свет уже после смерти Эйзенштейна, но, только когда они вышли, мы осознали глубинную связь его теории с практикой, осознали закономерности его творческого пути.

Поиски синтеза, единства чувственного и рационального в искусстве были сверхзадачей его жизни.

В статье 1929 года с характерным названием "Перспективы" он чертит для себя со свойственной ему риторичностью программу:

"Дуализм сфер "чувства" и "рассудка" новым искусством должен быть положен предел.

Вернуть науке чувственность, интеллектуальному процессу его пламенность и страстность.

Окунуть абстрактный мыслительный процесс в кипучесть практической действенности.

Оскопленности умозрительной формулы вернуть всю пышность и богатство жизненно-ощущаемой формы.

Формальному произволу придать четкость идеологической формулировки" (ЭйзенштейнС. М. Избр. произв. в 6-ти т., т. 2, с. 42-43).

Сколько раз мы, киноведы, цитировали эти слова, теперь они приобретают новый смысл в контексте размышления о стиле режиссера.

Фильмы Эйзенштейна имеют отчетливую идейную установку, она может быть сведена до простейшей формулы, но выражается всегда в богатстве ощущаемой формы. Разумеется, речь идет не о химической формуле, а об идее: личностная, выстраданная, она несет в себе зерно художественности и потому чувственна изначально.

В "музыке революции", о которой говорил Блок, Эйзенштейн расслышал борение двух тем, варьируясь, они властно звучат не только в его картинах о революциях - русской ("Стачка", "Броненосец "Потемкин", "Октябрь") или мексиканской ("Viva Mexico!"), они определили его видение современности ("Старое и новое") и событий далекого прошлого ("Александр Невский", "Иван Грозный").

Маяковский помнил, когда, где и при каких обстоятельствах внезапно рождались в его сознании темы, рифмы, названия будущих стихотворений и поэм.

Эйзенштейн оставил нам немало свидетельств такого рода. Приведем два из них. Оба относятся к годам гражданской войны, когда после революционного "разлома" разъятый мир обретал в титанической борьбе новое единство.

Одна тема связана с идеей коллективных действий масс, осознающих себя в переломные ситуации истории:

"...Это впечатление я помню как сейчас. Станция Ижора... Река Нева... Семнадцатый год... Школа прапорщиков инженерных войск. Лагерь. Учебные занятия. Понтонный мост! Как сейчас помню жару. Свежий воздух. Песчаный берег реки. Муравейник свежепризванных молодых людей! Они двигаются размеренными дорожками.

Разученными движениями и слаженными действиями они выстраивают безостановочно растущий мост, жадно пересекающий реку.

Где-то среди муравейника двигаюсь я сам. На плечах - кожаные квадратные подушки. В квадратные подушки упираются края настила.

И в заведенной машине мелькающих фигур подъезжающих понтонов, с понтона на понтон перекидываемых тяжелых балок

или легких перил, вырастающих канатами, легко и весело носится подобием "перпетуум мобиле" от отстающего берега к концу все удаляющегося моста!

Строго заданное время наводки распадается на секунды отдельных операций,

медленных и быстрых, сплетающихся и расплетающихся, и в расчерченных линиях связанных с ними пробегов как бы отпечаток в пространстве их ритмического бега во времени.

Эти отдельные операции сливаются в единое общее дело, и вместе взятое сочетается в удивительное оркестрово-контрапунк-тическое переживание процесса творчества и созидания.

А мост растет и растет. Жадно подминает под себя реку. Тянется к противоположному берегу. Снуют люди. Снуют понтоны. Звучат команды. Бежит секундная стрелка. Черт возьми, как хорошо!

Нет, не на образцах классических постановок, не по записям выдающихся спектаклей, не по сложным оркестровым партитурам, не в сложных эволюциях кордебалета и не на футбольном поле - впервые ощутил я упоение прелестью движения тел, в разном темпе снующих по графику расчлененного пространства, игру их пересекающихся орбит, непрестанно меняющуюся динамическую форму сочетания этих путей - сбегающихся в мгновенные затейливые узоры, с тем чтобы снова разбежаться в далекие и несводимые ряды.

Понтонный мост, с песчаных берегов вырастающий в необъятную ширину Невы, впервые раскрыл передо мной всю прелесть этого увлечения, никогда уже меня не покидавшего!" (Эйзенштейн С. М. Избр. произв. в 6-ти т.. т. 3, с. 325-326)

Надеюсь, что читатель не осудит за столь пространную цитату. Разве не стихотворение в прозе прочли мы только что, а ведь это всего-навсего отрывок из теоретического труда Эйзенштейна "Неравнодушная природа". Отрывок дает нам представление о стиле автора. Воспоминание о конкретном событии мизансценировано, дано в ритме и раскадровке, напоминающей построение кульминационного эпизода "Броненосца "Потемкина". Секундомер в этом отрывке и манометр в машинном отделении броненосца выполняли одну и ту же функцию они, как учащающееся сердцебиение, фиксировали нарастание ритма действия до критической точки, сулящей взрыв или переход в противоположное состояние. До самого последнего момента равновесие не предопределено, и этот прием экстаза, прием "выхода из себя" проявлен в обоих случаях с одной и той же задачей. Конечно, дело не только в "приеме", мы видим здесь и совпадение "взгляда". Взгляда на историю и роль в переломные моменты ее развития народных масс. Как и в отрывке том, в "Потемкине" в момент кульминации тоже возникает мост: он перекидывается от берега к палубе восставшего броненосца, и это единство держит равновесие картины.

Антитезой этому возникает в картинах Эйзенштейна образ хаоса, механической силы рока, которая препятствует объединению людей и выходу их к цели.

О том, как возникла и залегла в его сознание эта тема, художник оставил нам не менее внушительное свидетельство, которое мы тоже должны привести (на сей раз из его мемуаров) полностью:

"...Когда-то я себя спрашивал, что самое страшное?

И самое страшное рисовалось мне живым воспоминанием железнодорожных путей под Смоленском в гражданскую войну.

Количество путей неисчислимо.

Количество товарных составов на них... еще более неисчислимо.

Вероятно, так не говорят. Но количество их именно таково.

Гигантская пробка, в которую зажаты эти темно-красные змеи, рвущиеся вслед наступающим армиям.

Пока что они притихли у Смоленска, но ежеминутно готовы потоками ринуться дальше.

Товарные поезда, как необъятные киты, лежат в заводи холодных рельсов запасных путей Смоленска.

Гляньте на их спины с тонкого мостика, переброшенного через их ширину.

Длина их вправо или влево скроется вдали и сольется с пылью отдаленных разъездов, ушедших во тьму.

Так, сливаясь со мглой, исчезают без конца огни Лос-Анжелоса (города в 90 километров длины), когда, кружась, спускается самолет. Пронзительно болят барабанные перепонки, стучат виски...

Также стучат виски, когда стараешься охватить это ночное марево чешуйчатых спин эшелонов. В темноте они движутся взад и вперед.

Забавно и хрипло играют в темноте рожки стрелочников.

Не они ли навели меня на мысль о ночных дальних свиристелках в ночной сцене, в канун Ледового побоища в "Невском"?

Не менее необъятен и страшен этот парк неодушевленных и все же подвижных чудовищ, когда снизу между рельсами и под колесами их пробираешься в поисках своей теплушки.

Я живу в двадцатом году в теплушке на путях.

Хотя работаю и в управлении фронта, но город Смоленск так перенаселен, что часть из нас продолжает обитать в теплушках.

Со стуком из темноты в темноту перескальзывают плотно зажатые двери теплушки. Или проносятся линией пунктира, какой чертят эти пути на картах, бледные прямоугольники раскрытых вагонов порожняка.

Стучат молотки по осям, как в кошмарах Анны Карениной. И в темноте хрипят рожки. И, мерно привскакивая, как в страшном танце, переводятся стрелки. Красный цвет меняется на зеленый. Зеленый - обратно в красный... Но самое страшное не это. Не ночные часы поисков своего вагона вдоль километров молчаливых вагонов, не страшная жара раскаленных крыш под полуденным солнцем, когда лежишь больной... но хвост эшелона, длинного, бесконечного, в десятки и десятки вагонов длиной, хвост эшелона, который, пятясь назад, тупой мордой последнего вагона движется на вас. Мерцает красный "тыльный" фонарик одиноким невидящим глазом. Ничто его не остановит. Ничто не может его удержать. Далеко на другом конце - машинист. И с его места он ничего не видит.

Противник. Жертва. Случайный встречный. Все могут оказаться на его пути.

Но ничего не остановит медленного движения красного немор-гающего глаза, торчащего из тупого рыла последнего вагона, носом своим въедающимся в сумерки...

Сколько раз в часы блужданий моих по путям, так предательски еле-еле постукивая, как бы подкрадываясь, из темноты в темноту, то на меня, то мимо меня, то рядом со мной шныряли ночные чудовища эшелонов.

По-моему это они, их неумолимый, слепой, беспощадный ход перекочевал ко мне в фильмы, то одеваясь солдатскими сапогами по Одесской лестнице, то обращая свои тупые рыла в рыцарские шлемы в Ледовом побоище, то скользя в черных облачениях по плитам собора вслед свечке, дрожащей в руках спотыкающегося Владимира Старицкого.

Из фильма в фильм кочует этот образ ночного Эшелона, ставший символом рока" (Эйзенштейн С. М. Избр. произв. в 6-ти т., т. 1, с. 466-467).

И снова стихотворение в прозе. Но на сей раз не под названием "Мост", а на другую, противоположную тему - "Рок".

Рок - это "страшное", это "тупик". Он возникает на только в картинах, упомянутых самим Эйзенштейном,- в "Потемкине", в "Невском", в "Грозном", но и в "Стачке", и в "Октябре", и в "Старом и новом", он присутствовал и в картинах, которые режиссеру не удалось завершить,- в "Бежином луге" и в "Мексике".

Страшное имеет не только конкретно-историческое содержание, страшное - чувственно, оно имеет цвет ("красный неморгаю-щий глаз"), имеет звук ("предательское постукивание"), то есть страшное живет не только в социальном опыте, но и в подсознании, связь между ними обнаруживается в моменты прорыва черно-белого экрана в цвет, немого экрана в звук. Контрапункт, о котором немало написано в связи с творчеством Эйзенштейна, есть в своей глубокой основе столкновение двух разных постоянно сливавшихся в его картинах тем: "Мост" и "Рок".

Абсолютизируй художник любую из этих двух тем, он не стал бы для нас таким, каким теперь является. В одном случае он не избежал бы прямолинейного эпоса, не имеющего выхода, даже потенциального, в трагедию. В другом - оказался бы в сумеречных тупиках подсознания, о чем можно судить по его собственному крылатому выражению: "Если бы не произошла Октябрьская революция, мы бы все были декадентами".

В исторических фильмах Эйзенштейн не уходил от современности, он проникал в глубины исторического процесса, который захватывал и современность, движение в глубь истории было для него движением в глубь сознания, поиски способа выражения связи истории и сознания стали главной проблемой его творчества, его страстью.

Важнейшим моментом здесь оказались поиски путей соизмеримости изображения и звука. Его интересовала зрительная сторона музыки. Здесь он обнаружил ее чувственность. Здесь он выходил в сферу чувственного мышления и к чувственным основам формы.

Иногда дерзкие опыты Эйзенштейна на пути этих поисков предвзято рассматривались как изначальное предпочтение формы... содержанию. "Звукозрительный образ, - пояснял он, - есть крайний предел самораскрытия вовне основной темы и идеи oтворения..."

Когда он хотел в "Потемкине" показать "технику революционного восстания", он имел в виду хронику чувств восстания.

Зритель физически ощущает неизбежность взрыва, отсюда поразительное воздействие картины на людей самого различного социального опыта.

Понятие хроники не следует сужать до значения стилистики, хроника была методом Эйзенштейна, она в равной степени относится и к "Грозному" - здесь событие тоже рассматривается в настоящем времени через людей и предметы.

Грозного мы видим впервые в момент облачения - сначала он в белой сорочке, потом на нем постепенно появляются роскошные знаки самодержавной власти, на наших глазах человек становится царем.

Точно так же в "Мексике": герой, поворачиваясь, накручивает на себя перед корридой длиннейший пояс, и юноша становится тореодором.

Люди, предметы неделимы, они часть одной и той же натуры. Вспомним снова: цвет - не окраска предмета, цвет - предмет. Теперь нам яснее смысл этих слов. Форма - не оболочка предмета, а ее чувственное выражение. И если две темы - мост и рок - стали личными темами Эйзенштейна, то они находят у него и личностное выражение - в чувственной вещности и монументальности барокко.

В эйзенштейноведении связь стиля режиссера с приемами барокко, пo-существу, не освещена, а между тем у самого Эйзенштейна находим на сей счет указания совершенно определенного свойства. Так, в его мексиканских записках говорится: "...При встрече моей с Мексикой она мне показалась во всем многообразии своих противоречий, как бы проекцией вовне всех тех отдельных линий и черт, которые, казалось бы, в подобии комплекса-клубка я носил и ношу в себе.

Простота монументальности и безудержность барокко - в двух его аспектах, в испанском и ацтекском...

Двойственность этих симпатий повторяется вновь в одновременном увлечении строгостью белизны костюма пеона - костюма, который и цветом и проявленностью силуэта кажется первым шагом - tabula rasa (Tabula rasa (лаг.) - чистая доска), костюма вообще.

И рядом перенагруженные золотым шитьем скульптурности золотых и серебряных барельефов, горящих поверх синего, зеленого, оранжевого и вишневого атласа, из-под черных шапочек героев - участников корриды.

Перенагруженность, перекликающаяся с обилием мантонов (Большой платок, шаль) и мантилий их поклонниц из черных и белых кружев, высоких испанских гребней, вееров, горящих, переливающихся и сверкающих по воскресеньям под палящим зноем на ступенчатых уступах зрительских мест вокруг арен "крови и песка".

И те и другие были мне дороги и близки. И тем и другим я был созвучен. И те и другие казались мне созвучными мне. И в массу тех и других я одинаково жадно вгрызался объективами несравненной кинокамеры Эдуарда Тиссэ"*

* (Эйзенштей и С. М. Избр. произв. в 6-ти т., т. 1, с. 442).

Конечно, столь сильное увлечение приемами барокко объясняет и "перегруженность", которую мы встречаем иногда в картинах Эйзенштейна, в частности в "Октябре" - особенно в интерьерах Зимнего дворца. Правда, здесь прием используется как бы в ироническом плане: в ночной смене дружинниц из "бабьего батальона", расположившихся в апартаментах императрицы, заполненных изысканными предметами роскоши, и в сцене "восхождения" Керенского по парадной лестнице, лестнице, созданной Растрелли именно в стиле барокко, "восхождение" переходит в кадр с изображением чванливого павлина, как бы олицетворяющего Керенского.

Здесь возникает проблема выразительности человека.

Актеры психологической школы с их бытовой правдой непросто уживались в композициях Эйзенштейна.

Впервые написал об этом Николай Черкасов в "Записках актера". В "Невском" и "Грозном" Черкасов не мог играть так, как он играл, например, в "Депутате Балтики", романная форма которого близка природе психологической трактовки человеческого образа. В эпическом кино мизансцена не подчиняется актерскому самочувствию, она может быть и самодовлеющей, она сама имеет самочувствие. Следует обратить внимание, как в "Грозном" актеры разных, а подчас и противоположных школ (Черкасов, Целиковская, Названов, Жаров, Бирман, Кузнецов, Бучма, Кадочников, Балашов) в кадре никогда не противоречат ни друг другу, ни стилю кадра. Камера Тиссэ уравнивает людей и предметы в композиции, которая сама человечна. Это только кажется, что Эйзенштейн, творя, больше тратил разума, нежели сердца. Сама жизнь его подтвердила обратное: он умер в пятидесятилетнем возрасте, и если сердце его было истрачено больше меры (казалось, оно принадлежит семидесятипятилетнему человеку), то могучий мозг его словно был в начале жизни человека на пороге двадцатилетия. На съемках "Бежина луга" (сцена убийства Степка), после того как раздался выстрел, мальчик, сделав несколько шагов во ржи, рухнул, режиссер, подав команду "стоп!", разрыдался. Художник прощался со своим героем. И если такого рода переживание оставалось за кадром, это не значит, что его не было вообще, в кадре оно приобретает эпическое достоинство (Сведения о том, как снималась указанная сцена "Бежина луга", автор почерпнул из состоявшейся 6 августа 1982 года беседы с Ф. Л. Левшиной, ассистентом режиссера и супругой А. И. Левшина, соратника Эйзенштейна).

Стиль - личностное выражение времени.

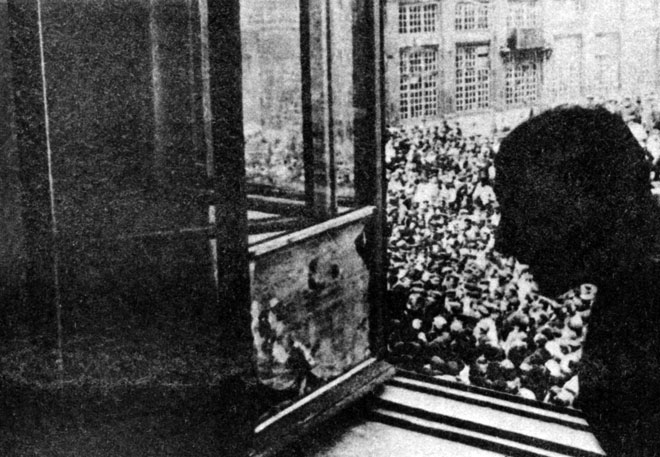

'Октябрь'. Реж. С. Эйзенштейн

Эйзенштейн родился в 1898 году, то есть на самом исходе XIX века, а творил в веке XX, который решал проблемы, выдвинутые в предыдущем столетии. Социальные противоречия века разрешались массами, вышедшими на историческую арену. Эйзенштейн нашел способ изображения массы в решающие, поворотные моменты истории. Матросов он показывает в момент восстания, Ленина - в момент Октябрьского поворота, крестьянство - в момент столкновения старого и нового (фильм начинается сценой, где крестьяне-братья, деля имущество, распиливают избу). Образ раскалывающегося, разъятого мира возникает последовательно во всех его картинах - от "Стачки" до "Ивана Грозного".

Проникая в самую глубину противоречий человеческого общества, заглядывая в тайну мира разъятого, он не эстетизирует ужас разрушения, его интересуют секреты, причины, связи, возникновение нового единства. Наступает новый этап в развитии не только искусства, но и культуры в целом, когда критика распада, срывания всех и всяческих масок, отчаяние выводит художника из состояния разделенности и делает участником борьбы за новое равновесие. Равновесие это диалектично, оно не конец развития, а выход в новое состояние, равновесие это - момент, момент истины. Революция была для Эйзенштейна озарением, она определила его эпический размах, полифонизм, сравнимые, пожалуй, с мощью Баха, перед которым Эйзенштейн преклонялся и которого "считал своим учителем. В картинах Эйзенштейна клубится время, в них резонируют и его личные драмы. Революция ворвалась и в его семью, вывела из узколичных интересов, расколола. Выходец из буржуазной семьи, он стал певцом революции. Навсегда отложился в его сознании и конфликт с матерью, характер ее отзовется в образе княгини Евфросиньи Старицкой ("Иван Грозный") и больше всего в трагической сцене, когда обезумевшая Старицкая причитает над сыном Владимиром, которого любила и причиной гибели которого была сама.

'Октябрь'. Реж. С. Эйзенштейн

Эйзенштейн мог стать инженером, художником, писателем, искусствоведом, педагогом - в каждой из этих областей осталось после него незаурядное наследство, но стал он именно кинорежиссером, потому что в самой этой профессии как нигде выражается объединяющая способность творца. Я имею в виду не организаторскую сторону этой работы, а ту объединяющую способность творчества, которая связана с синтетическим искусством кино. Сама по себе режиссура есть полифонизм в творчестве, конечно, это касается любого режиссера; Эйзенштейн довел это до высот мастерства, по-новому открылась не только эта профессия, ко природа самого искусства кино.

Мы подчеркиваем своеобразие Эйзенштейна не для того, чтобы возвысить его над процессом или поставить особняком. Неповторимость художника изучается не для этого. Художник, не имеющий своего взгляда на жизнь, тонет в скучном пересказе событий действительности. Стиль - это трактовка. Только в искусстве своеобразного художника проявляются общие законы жизни и искусства. Эйзенштейн и Довженко выразили общие философские принципы, оба принадлежат к эпическому кино, но эпос у каждого из них столь различен, что они как бы сами напрашиваются для сопоставления. Находясь на флангах одного направления, они нам указывают, как был широк фронт поисков в искусстве, как многообразно оно было уже в самих истоках.

Эйзенштейн соединил хронику с игрой. Не только в "Потемкине", но и в "Грозном" он сохраняет пространственно-временной принцип хроники. О такого рода близости эпопеи и трагедии писал и сам художник, писали и исследователи его творчества. Теперь этот прицип мы осознаем как проявление его индивидуального стиля. В его видении, совершенно неповторимом (картину режиссера можно узнать и по отдельному ее кадру), событие тем не менее сохраняет свои объективные сцепления, свой конкретный ход, то есть режиссер как бы работает и как художник и как ученый-историк. Его картинами мы можем не только насладиться, но и безошибочно судить по ним о ходе изображенных событий.

В картинах Довженко событие воспроизводится как воспоминание поэта, как переживание. Это не значит, конечно, что он был менее дотошен в изучении событий, и все-таки по его "Арсеналу" не перескажешь ход восстания на знаменитом киевском заводе. В картине хроника восстания перевоплощена в поэтический сказ.

Стиль Довженко - субъективный эпос.

Из его картин в мировом киноведении больше всего анализировалась "Земля", что, конечно, не случайно: "Земля" - поистине шедевр, наряду с "Броненосцем "Потемкиным" Эйзенштейна и "Матерью" Пудовкина она была названа кинокритиками мира среди 12 лучших фильмов всех времен и народов.

Фильм о коллективизации Довженко ставил по горячим следам событий, но события эти художник видел как бы издалека, когда муки борьбы уже миновали, остался их исторический смысл. Эта дистанция есть проявление тенденциозности художника, убежденного в исторической правоте происходящего.

- "Моя фильма - большевистская", - сказал однажды Довженко.

Это было сказано по поводу "Звенигоры", Довженко имел право потом сказать так по поводу каждой своей картины.

Тенденциозность художника питает эпическое достоинство "Земли", и нигде оно так не проявляется, как в изображении природы и массовых сцен.

В картине нет пейзажа в обычном смысле этого слова. Пейзаж в ней - не окно в природу из павильона, не натурная сцена.

Природа - местожительство человека.

Нет в картине и "народных сцен" в старом традиционном смысле этого определения, которое бытовало в русском дореволюционном кино.

'Земля'. Реж. А. Довженко

Здесь главное открытие Довженко, которое он сделал вместе с Эйзенштейном и Пудовкиным. Основой их эстетических открытий стало то, что наперекор всем кинематографическим традициям они решились поставить в центр действия народ. Они разгримировали статиста массовки и показали его истинное, историческое значение.

В каждой картине Довженко есть дед.

Дед - не старость.

Дед - вечность.

Художник не идеализирует своих стариков, он не льстит народу. Народ не только тракторист Василь, но и его антагонист Хома. Их роды, как корни, ушли в одну почву, корни, переплелись, здесь невозможно выкорчевать противника, чтобы не ранить себя самого.

Кульминационные сцены - это массовые сцены. Они бурлят, здесь сходятся прошлое и будущее. Когда хоронят Василя, новые революционные песни переплетаются над движущейся массой со старыми, обрядовыми; мелодии, сталкиваясь, заполняют все пространство над селом в этот момент прощания с Василем, погибшем на переломе эпох.

Ирония, скользнувшая когда-то в улыбке Василя, царит в картине.

В финале его Наталка обнимается уже с другим. И в этой короткой сцене тоже есть всеприятие и всеотрицание, ибо и здесь есть и горечь измены и радость бессмертия.

Картина кончается тем, чем начиналась: вся земля усеяна яблоками и арбузами, идет дождь, капли дробятся об упругость зрелых плодов.

Соразмерность частей "Земли" опирается на неповторимый довженковский темпоритм, изумительный в своих взлетах и снижениях, придающих немой картине почти музыкально-обозначенную законченность. Средствами пластики и монтажа Довженко достиг такой цельности, художественной замкнутости, исчерпывающей, казалось бы, сами возможности дозвукового кино.

И если Эйзенштейн сказал, что на пути "Потемкина" дальнейшей продвижки быть не может, то в этом смысле Довженко мог бы сказать то же самое о своей "Земле".

Другое дело "Арсенал". И хотя к нему не так часто обращаются, в нем очевидны выходы и в позднего Довженко, и в практику современного кино вообще. Структура "Арсенала" не замкнута. В действии нет завязки (персонажи, которых мы видим в первой трети картины, больше уже потом не появляются), развязки в картине тоже нет, действие как бы обрывается на кульминации - в сцене расстрела главного героя рабочего Тимоша.

Эта знаменитая сцена, в которой герой остается невредимым, словно его заворожили от пуль, относится к "довженковским нёправдоподобностям" (определение Максима Рыльского), объяснение которым мы находим в его видении времени и пространства, событий и людей, причин и следствий.

В лекции студентам ВГИКа, состоявшейся 13 декабря 1949 года, Довженко говорил: "...У меня в фильме "Арсенал"... рабочие заряжают орудие, которым они будут бить по городу, по белякам. Когда они зарядили орудие и посмотрели друг на друга, я помню, я решил так: думаю, постой, это великая минута. Я не должен ее продешевить. Ведь во имя этого мгновенья строилась вся картина, и вот наконец рабочий класс подходит у меня к тому, чтобы начинать. И вдруг "бух" - и все. Нет, постой - я обязан здесь подумать и обязан здесь найти какое-то средство выражения, правдивое, но которое бы мне эту великую минуту преподнесло соответственно ее значению.

И я не стреляю. Я показываю разных людей в городе - какого-то еврея-сапожника, какого-то бюрократа, который сидит и прислушивается, показываю рабочие семьи, детей. В какой-то семье, очевидно, не знают, что должно произойти, и какие-то женщины боятся, показываю рабочего у станка, на котором крутится какая-то деталь. Я растягиваю время (разрядка моя. - С. Ф.) и создаю атмосферу, чтобы показать, как это все отразится на судьбе этих людей. И вот почти статично вы ощущаете величие минуты" (Довженко А. Я принадлежу к лагерю поэтическому. Статьи, выступления, заметки. М., 1967, с. 272).

Те или иные законы в искусстве не принадлежат только тем, кто их сформулировал. Мы же, например, "цайт-лупу" ("крупный план времени") раз и навсегда связали с Пудовкиным, поскольку он сказал об этом впервые, а прицип "монтажа аттракционов" - исключительно с Эйзенштейном, который дал это определение и теоретически обосновал., При таком подходе мы обедняем значение того или иного художественного принципа, хотя осознание его всеобщности как раз и является стимулом к постижению оригинальности, неповторимости его применения именно этим художником.

Мне уже приходилось писать о своеобразии применения в творчестве Довженко принципа "монтажа аттракционов". Дальнейшее исследование вопроса показывает, что сочетание "монтажа аттракционов" (способствующего зрелищности и открытой тенденциозности) и "времени крупным планом" есть взаимодействие тенденции и поэзии.

"Политическое" и "поэтическое" в эстетике Александра Довженко синонимы, и это говорит об органичности его как художника и мыслителя.

Довженковское "растянутое время" - не частный прием. В осмыслении его он обращается не только к кинематографическим традициям, но и к литературе. В уже упомянутой лекции студентам он указывает на писателя, у кого он сам брал уроки:

"В описании Гоголя в "Тарасе Бульбе", в этом гениальном сценарии, который написан Гоголем сто лет назад, говорится о том, как заряжают заграничное орудие, и перед тем как выстрелить, Гоголь описывает, еще не выстрелив, заранее, как заплачут те, по которым выстрелят. А потом стреляют".

Литературный прием не просто пересаживается в кино, он превращается в принцип, становится стилем, кинематографическим стилем.

Довженко рассказывает не подряд, а как бы лишь то, что запомнил, что врезалось в память и разбудило воображение. Действие проскакивает на кульминациях, оставляя за кадром быт и неистовство еще неосмысленных непосредственных переживаний. Условность манеры повествования, с которой мы встречаемся в "Арсенале", проявляет себя и в патетических сценах, и в сценах комедийно-гротесковых. Эта условность не преднамеренна - она результат переживания, результат экстаза, объясняет выход в иную меру правдоподобия. В структуре картины есть два момента, два динамических "аттракциона", с помощью которых Довженко как бы разгоняет действие, чтобы преодолеть притяжение быта и повседневных психологических мотивировок. Первый раз это происходит в эпизоде, когда эшелон с демобилизованными срывается с тормозов и бешено мчится мимо станции; второй раз - когда красные артиллеристы мчат на шестерке лошадей убитого товарища, привязанного к лафету. И опять-таки не следует думать, что в этих двух сценах такого рода движение является только приемом.

Как раз именно в поэтическом кино 20-х годов движение перестало быть только приемом, оно обрело новый смысл, ибо стало служить выражению многообразия и полноты жизни. Киноискусство освобождалось, с одной стороны, от театральности, с другой - от фетишизации движения в приключенческих фильмах. Движение освободилось от функциональности, от фабульных причин, оно стало мотивироваться смыслом, настроением. В упомянутых двух сценах "Арсенала" движение переключается на регистры необыкновенного, и мы уже не спрашиваем, почему начинают разговаривать лошади, почему летний пейзаж в пределах одной сцены сменяется зимним, не удивляемся, когда на стене оживает портрет Шевченко и поэт, как живой, гасит зажженную перед ним лампаду. Мы воспринимаем как должное, когда короткий миг перед выстрелом по врагу арсенальского орудия растягивается во времени и пространстве - разве это не внушает нам мысль о силе духа пролетарского восстания, о его мировом значении. Возвышенное не было у Довженко абстрактным. Едва достигнув общечеловеческого, почти космического масштаба, он тут же возвращается к земному, обычному переживанию. Он неоднократно говорил о том, что художник должен работать двумя кистями: крупной выписывать пространство, время, скорости; мелкой - ресницы, едва уловимые человеческие переживания. В сцене бешено мчавшегося поезда без тормозов мы успели разглядеть веселого гармониста, а потом, в момент катастрофы, гармошка выскочила из его рук и уже на платформе, одна, изогнулась и издала последний вздох. Перед бешеной скачкой артиллеристы, укладывая убитого бойца, перехватывают лицо веревкой, чтобы голова не билась о лафет. Бойцы привозят убитого к матери, которая ждала их над свежей могилой. Довженко не считал необходимым объяснять, откуда мать знала, что сын погиб. Зрителю, который недоумевал по этому поводу, он ответил:

- Мать убитого сына всю жизнь стоит над его свежей могилой.

Если Эйзенштейн привил эпическому фильму приемы стиля барокко, то в стиле Довженко мы ощущаем причудливый сплав приемов фольклора и экспрессионизма. Пожалуй, больше всего это чувствуется именно в "Арсенале" - в изображении кошмаров войны, в начальных сценах и в финальном эпизоде расстрела арсенальцев. В этом же ключе дана и сцена возвращения фронтовика к жене, у которой в его отсутствие появился ребенок. Аналогичная сцена происходит трижды: с русским солдатом, немецким, французским. Трижды возникает в этих сценах горестный вопрос: кто?

В каждом из этих эпизодов, происходящих в разных странах, повторяется одна и та же мизансцена, и это только усиливает драму. Расположение фигур в декорации, использование одного сильного источника освещения подчеркивают смятение, сгущают драму, придают ей почти фантастический смысл. Но здесь как раз и обнаруживается, что приемы экспрессионистов можно использовать в совершенно различных целях. Экспрессионисты в кино противопоставили себя натуре, они отдали действие во власть декораций с их мечущимися линиями и плоскостями, в которых подчеркнуто ненатуральными должны были быть игра актера, его грим, жест, движение, - все это должно было выразить состояние смятения, ужаса. (Именно в картинах экспрессионизма, который свое классическое выражение нашел в немецком кино первой половины 20-х годов, художник-декоратор считался таким же творцом фильма, как сценарист и режиссер.)

Беря в свой арсенал приемы экспрессионизма, Довженко решительно выводит действие на натуру со всеми вытекающими отсюда последствиями - он соединяет, казалось бы, несоединимое: субъективность, рационализм экспрессионизма и естественность фольклора с его наивной эпичностью. Такой синтез мог произойти на базе революционных изменений действительности, нового соотношения личности и истории. Элементы, которые составляют синтез, не остаются в своем прежнем состоянии, они преобразуются и создают новое художественное единство, новый стиль.

Говоря о стиле Довженко, мы касаемся прежде всего "Арсенала", конечно, не только потому, что о нем писалось меньше, нежели о знаменитой "Земле", есть тут и другое, более существенное объяснение: относящийся одновременно к политическому (Рецензия на "Арсенал" М. Блеймана (1929 г.) так и называлась - "Политический фильм") и поэтическому кино, "Арсенал", как никакой, может быть, фильм, дает пищу для размышления о природе национального кино, интерес же к этой проблеме сейчас закономерно возрос в связи с пройденным рубежом - 60-летием образования Союза Советских Социалистических Республик.

По поводу "Арсенала" в критике можно встретить определения: "политический фильм", "поэтическое кино", "украинское кино". Стоит упустить один из этих моментов, и наше представление о стиле картины будет не полным.

Фильм посвящен восстанию рабочих киевского завода "Арсенал", поднятому против буржуазно-националистической Центральной рады. В фильме семь частей, о восстании рассказывается в последних трех, то есть художник дает не хронику восстания, хронику он перевоплощает в поэтический сказ.

Довженко начинает издалека, на восприятие сказа настраивает нас первый же титр:

- Ой, было у матери три сына...

Мы видим сцены первой мировой войны. Они набросаны кистью отнюдь не баталиста. Сцены, как правило, воспроизводят моменты после сражения или перед сражением. Или просто пейзаж войны: поле, обезображенное колючей проволокой, серое небо, низкий горизонт, один-единственный труп. Или: силуэты двух фигур - застыл, оцепенел немецкий солдат, словно осознал бессмыслицу войны, офицер грозит ему, а затем стреляет в спину из парабеллума.

В такой же манере исполнены сцены в тылу. Опустошенная деревня. Сидит на полу безногий инвалид с "Георгием" на груди. Женщина пашет поле. Пустынная улица: стоит другая женщина, проходит урядник, наверное, единственный уцелевший мужчина в селе; урядник остановился около женщины, воровато оглянулся, потрогал ее грудь, пошел дальше, женщина словно его и не заметила. Экран здесь кричит об опустошенности человека. В свое время именно эта сцена произвела большое впечатление на французского писателя Анри Барбюса.

В каждой сцене "Арсенала" есть свой скрытый раздражитель, свой "импульс. Как правило, он обнаруживается сполна не в самой этой сцене, а уже в другой. Художник прорывается к вещам, совершенно не связанным между собой, к событиям, которые и не подозревают, что могут соединиться. Вот, например, как последовательно нагнетается драматизм в сценах, фабульно совершенно не связанных между собой. В пустой избе дети просят есть у матери, она не владеет собой и в ожесточении бьет их. Однорукий инвалид (пустой рукав, завязанный узлом, треплет ветер) пашет, лошадь устала, заупрямилась - не движется, инвалид берет в зубы вожжи и кнутом бьет ее до изнеможения, бьет, пока сам не валится, тогда лошадь поворачивается и говорит: "Не туда бьешь, Иван". Теперь мы видим за столом Николая II, царь записывает в дневник: "Сегодня убил ворону. Погода хорошая. Ника". Что общего между этими сценами, между этими историческими и безвестными фигурами? Об этом говорит только последующая сцена, мы видим взрыв, который воспринимается как развязка негодования. Художник возвращает нас к эпизодам войны и здесь дает сильнейшую сцену: мы видим пожилого немецкого солдата, корчащегося в смехе от "веселящего газа".

Кончилась первая, экспозиционная часть картины, а главный герой ее, Тимош Стоян, еще не появился.

Он появится на историческом переломе, когда сцены империалистической войны сменятся изображением войны гражданской.

Мы увидим Тимоша впервые в эшелоне, среди солдат, возвращающихся с фронта. Эшелон пытаются разоружить гайдамаки Центральной рады, но Тимош организует отпор, и эшелон следует дальше по маршруту. С этого момента Тимош - в каждом эпизоде, он или движет событием, или является свидетелем происходящего. Так Тимош оказывается на Софийской площади в Киеве, когда контрреволюция организует там "крестный ход": своеобразный националистический маскарад, который должен показать "единство нации", дан с точки зрения Тимоша, сознательного рабочего, большевика, понимающего подоплеку зрелища.

С образом Тимоша связана тема: Украина - народ - революция.

Важнейший момент в развитии этой темы связан с столкновением Тимоша с офицером, вербующим в казармах солдат в петлюровскую армию.

- Ты ведь украинец? - спрашивает офицер.

- Да, я рабочий, - ответил Тимош.

Так решает национальный вопрос довженковский герой.

Образ Тимоша связан с народным преданием о бессмертии. Тимош дважды в картине берет верх над смертью. В финале, когда гайдамаки расстреливают героя, а пули его не берут. И в начале, когда эта же тема решена в другом эмоциональном ключе: разбивается эшелон с фронтовиками, и вот из-под обломков появляется фигура Тимоша, он смотрит с удивлением вокруг и принимает решение:

- Сделаюсь машинистом.

В герое явны фольклорные черты, вместе с тем Тимош не этакий Иванушка, по неведению творящий добро. Поступки его всегда социально мотивированы. В таком качестве Тимош появился у Довженко уже в "Звенигоре", еще более сильно связанной с фольклором. Однако в "Звенигоре" предания, этнография, экзотика национального быта то и дело берут верх и режиссеру не всегда удается соединить прошлое с настоящим.

В "Звенигоре" фольклор был почвой. В "Арсенале" - средством. Теперь Довженко уверенно использует высокие и низкие жанры фольклора: думу, былину, историческую песню, с одной стороны; частушку, мотивы обрядовой поэзии, загадку, лирическую песню - с другой. Он легче смешивает эти жанры, и это обеспечивает ему возможность внезапных переходов от патетики к фарсу, от лирической песни к комической.

Некоторые критики обвиняли Довженко в национализме, в идеализации старого крестьянского уклада. Но они не глубоко судили о художнике.

Довженко не скрывал своей восторженной любви к природе и земле, которую воспел, и в то же время он, выходец из недр трудового крестьянства, не идеализировал то, что любил, он понимал исторические причины ломки патриархальных отношений, главным героем он изображал крестьянина (селюка, как он говорил), который становился трактористом ("Земля"), машинистом ("Звенигора", "Арсенал"), рабочим Днепрогэса ("Иван"), воином, сражающимся с фашизмом ("Повесть пламенных лет"), участником коммунистической стройки ("Поэма о море").

Его герой оказывается между двумя мирами, однако борьбу между прошлым и настоящим Довженко не упрощает. Разрыв со старым составляет трагический момент его фабул (он начинает тему, которая в наше время так сильно будет звучать у писателей "деревенской прозы", а в кино - у Шукшина). При этом в вековых традициях нации он отличал непреходящие ценности от преходящих. Мы уже заметили, что национальное как форма жизни может таить в себе разное содержание. Национальный фольклор питает стиль Довженко, его современное миросозерцание, в то же время художник показал, как под старинное, народное, вечное подделывается неистинное, преходящее, антинародное в своей сущности явление.

'Щорс'. Реж. Л. Довженко

Довженко не возвращался назад, он обогащался прошлым.

Довженко рассказывал о важнейших политических событиях XX века, но сколько раз приходилось слышать от него: "Все мои картины - это я сам".

Герои Довженко - это всегда "второе я" художника. В "Зве-нигоре", "Арсенале", "Земле", по существу, один и тот же герой, его играет артист Свашенко, воплотивший национальный тип. Свашенко похож на Довженко, они были ровесники. В той же манере играл потом в "Щорсе" главного героя артист Самойлов. Теперь, когда опубликованы записные книжки, мы можем убедиться, что монологи Щорса - это сокровенные мысли Довженко, записанные задолго до того, как возникло намерение ставить этот фильм. Дневники дают нам представление о том, как формировался стиль Довженко. В дневниковых записях много крови, грязи, быта. Довженко как бы очищал материал, он освобождал явление от быта, чтобы добраться до философской сути.

Как видим, Довженко в этом моменте снова сближается с Эйзенштейном, но именно там, где они сближаются, моментально обнаруживается их различие. Эйзенштейновская "предметность" кадра противопоказана Довженко, от того, что всегда необходимо Эйзенштейну, без чего он не может построить кадр, Довженко освобождается, освобождается самым решительным образом. Один и тот же принцип эпического повествования имеет у них разную шкалу, разную меру условности. Знаменитое "Ледовое побоище" в "Александре Невском" Эйзенштейн снял летом. Он взял от зимы главное - ее звуковую и световую пропорцию: белизну грунта при темном небе. "Мы взяли формулу зимы, - говорил он. - Мы не "играли" зиму, мы "играли" бой". То же самое в "Бежином луге" - вынужденный, как и в первом случае, считаться с обстоятельствами, он успешно снимает в павильоне сцену гибели Степки во ржи.

Подсолнухи Довженко имеют запах. Лирике это необходимо. Его персонажи - не драматические, а скорее лирические герои.

Это обнаруживается уже в сценарии.

Монологи Щорса и авторские отступления выражают одно и то же эмоциональное состояние.

Вспомним знаменитое отступление автора в "Щорсе":

"Сейчас начинается сцена, описанию которой хочется предпослать обращение к художникам, операторам, ассистентам, осветителям,- ко всем, кто должен разделить с режиссером сложный труд создания картины.

Приготовьте самые чистые краски, художники..." (Избранные сценарии советского кино. М., 1949, т. 3, с. 194).

Подобные авторские отступления дают богатую пищу для размышлений. С. Бондарчук, например, заметил: если взять из сценариев Довженко и сложить в отдельную книгу его знаменитые лирические отступления и авторские реплики, получилось бы своеобразное сочинение о его взглядах на искусство и жизнь, об эстетике кино, о теории и практике кинодела (См.: Бондарчук С. Уроки мастерства. - Литературная газета, 1974, 11 сент).

Действительно, упомянутое выше отступление из "Щорса" (если мы его подробнее прочтем) немало скажет нам о стиле Довженко:

"Приготовьте самые чистые краски, художники. Мы будем писать отшумевшую юность свою.

Пересмотрите всех артистов и приведите ко мне артистов красивых и серьезных. Я хочу ощутить в их глазах благородный ум и высокие чувства.

Декораторы, расположите их в народной школе на полу, на скамьях, на столах на фоне земных полушарий. Раненых перевяжите свежими бинтами, положите их в ряд и сабли положите их рядом. Пусть отдохнут они после долгих кровавых трудов.

Оденьте их сообразно дорогим воспоминаниям о начале нашей эпохи.

Осветите их, операторы, чистым светом, чтобы все прекрасное, что пронесли они по полям Украины, отразилось на их лицах полностью и передалось зрителям и волновало сердца потомков высоким волнением.

Пусть это будет свет вечерний, тихий, как перед праздником после долгих трудов.

Пусть они мечтают. Не надо им ни есть в это время, ни пить, ни курить, ни зашивать поношенные одежды свои. Не надо обыденных слов, бытовых телодвижений, правдоподобных подробностей. Оставьте только чистое золото правды".

Нет сомнения, что Довженко в этом авторском монологе отталкивался от "Чапаева", именно "Чапаев" полон "правдоподобных подробностей", там в ответственных сценах едят, пьют, курят, зашивают поношенные одежды свои. Конечно, это вовсе не значит, что Довженко не принимал картину братьев Васильевых. Сразу же после появления "Чапаева" он в 1935 году с восторгом говорил о нем с трибуны Всесоюзного кинематографического совещания. Довженковского "Щорса" называли украинским "Чапаевым".

Движение от немого кино к звуковому выяснялось больше на примере преемственности "Броненосца "Потемкина" и "Чапаева".

Что же мы узнали из такого сопоставления?

Эпос сохраняет себя, не закостеневает, так как имеет выходы из тех устойчивых форм, которые становятся классическими.

Эпос выходит в драму, когда сосредоточивает внимание на личности. Различие между "Потемкиным" и "Чапаевым" в том, что Чапаев, как человеческий феномен, подробнее проанализирован.

Пересказать содержание повести Фурманова невозможно было бы языком "Потемкина": произведение оказалось бы напыщенным и ложным.

"Потемкин" и "Чапаев" различаются способом выражения пафоса.

Трудно себе представить Вакулинчука за столом, пьющим чай. Подобные сцены в "Чапаеве" необходимы.

"Потемкин" построен на контрастах, на противоположных состояниях старого и нового мира.

В "Чапаеве" уже сам новый мир конфликтен, он имеет развитие. Чапаев борется не только с Бороздиным, он меняется под воздействием комиссара, он вступает в борьбу со своими подчиненными. Драматическая повседневность героя и требует бытовых сцен, без них эпическая драма немыслима.

Кино не пришло к "Чапаеву", кино прошло через "Чапаева", сами Васильевы ставят затем кинороман "Волочаевские дни". Роман сохраняет свободное повествование эпоса, но интерес к значительным историческим событиям сочетает с вниманием к психологии и, как заметил Козинцев, к "копеечным подробностям" быта. Именно такова "Трилогия о Максиме" Козинцева и Трауберга, таковы фильмы-романы Донского, Герасимова, Барнета.

Довженко пошел другим путем. Его "Щорс" (пусть с утратами, потерей цельности, достигнутой в "Земле" и "Арсенале") оставался примером прямого выражения пафоса, и он был не одинок. "Щорс", "Мы из Кронштадта", "Александр Невский", "Богдан Хмельницкий" продолжали "держать" фронт эпоса. Исторически художники подготовили почву для жанра трагедии и сами осуществили ее - Эйзенштейн в "Иване Грозном", Довженко - в "Мичурине" (имею в виду первозданный вариант фильма, о котором теперь лучше судить по пьесе Довженко "Жизнь в цвету").

Трагедия, сохраняя масштаб эпопеи, давала искусству кино глубинный человеческий характер, в котором сходились и разрешались противоречия истории.

Трагедия стимулировала поиски новых выразительных средств: она не могла обойтись без цвета.

Довженко говорил: цвет нужен для радости.

И Довженко и Эйзенштейн трагедию понимали по-бетховен-ски, их прорыв из черно-белого кино к цвету был знамением времени.

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-KINO.RU, 2010-2020

При использовании материалов проекта активная ссылка обязательна:

http://istoriya-kino.ru/ 'История кинематографа'

При использовании материалов проекта активная ссылка обязательна:

http://istoriya-kino.ru/ 'История кинематографа'