Предупреждение из будущего

Вот уже на протяжении 300 лет над западным обществом бушует ураганный ветер перемен. Этот ураган не только не стихает, но, кажется, только сейчас набирает силу.

Столкновение с будущим

Научная фантастика является, пожалуй, одним из самых "разговорных", открыто идеологизированных жанров кинематографа. Это не относится, конечно, к произведениям, где фантастическое просто маскирует обычную детективно-приключенческую схему, к "космической опере" и фильмам о чудовищах. Речь идет, прежде всего, о картинах, посвященных будущему, пытающихся представить политический, социальный, культурный "облик грядущего", экстраполирующих в будущее черты настоящего. В "Метрополисе", "Альфавиле", в "451° по Фаренгейту" или в "Планете обезьян", в фильме "Зардоз" или в картине "Семь дней в мае" герои и авторы беспрерывно говорят, наперебой высказывают свои соображения о взаимоотношениях личности и государства, о путях истории, сравнивают прошлое (реальное настоящее) и их настоящее (предугадываемое будущее). Почти в каждом фильме есть центральная сцена, где сталкиваются главные оппоненты, прямо формулирующие свои позиции и суть конфликта. (В этом смысле научная фантастика - и очень ясный в своих идейных посылках материал и порой не очень интересный для критика; писатель сам берет на себя его работу, формулируя идею, тему произведения.)

Именно в силу чрезвычайной публицистичности этого ряда произведений научной фантастики, определяющей их художественную структуру, понять их можно, только глубоко исследовав круг идей, внутри которого они возникли. А идеи эти прямо определяются литературными произведениями, лежащими в их основе, и шире - концепциями, развиваемыми в современной утопии и антиутопии.

Связь: кинематограф - литература - социология - философия в этом наиболее серьезном направлении научной фантастики очевидна и нерасторжима.

* * *

Хотя термин "утопия" (от греческого "у" - нет и "топос" - место, то есть несуществующее место, в другом варианте - "Ев" - прекрасный и "топос" - место, то есть прекрасная, совершенная страна) появился впервые в XVI веке в книге Томаса Мора "Золотая книга столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии", утопические произведения, утопическое сознание или мечта об идеальном общественном устройстве появились тысячелетиями раньше.

Фантастическое представление об идеальном царстве - страна феакийцев, остров Схерия - появляется у Гомера в "Одиссее". Любопытно, что почти с самого начала утопия избирает местожительством уединенный остров, жители которого сознательно изолировали себя от всего мира, создали идеальный строй, живут просто, счастливо и разумно под управлением царя Алкиноя. Проекты идеального общественного устройства развивает в IV веке до нашей эры Платон. В его "Государстве" и "Законах" выразилась и обычная причина создания утопии: разочарование в существующем строе (афинской демократии, выявившей к этому времени свою историческую непрочность) и мечта об идеальном общественном устройстве (в данном случае о сильном, стабильном государстве, всецело подчиняющем себе отдельную личность, построенном во многом по образцу Спарты).

Особенности утопии, определившиеся у Платона, сохранились в основных чертах и у Мора, и в "Городе Солнца" Кампанеллы, и в "Вестях ниоткуда" Морриса.

Содержание утопии менялось на протяжении веков, она выражала интересы самых различных слоев и классов, как правило, оппозиционных к существующему порядку. Утопия античности и средневековья в поисках идеала обращалась к прошлому или конструировала идеальное общество в вымышленной стране. Это было естественным. В Египте и античной Греции понятие времени еще не соединялось с идеей социальной эволюции. Нужен был опыт ломки старых представлений о мире, опыт смены исторических формаций, чтобы прийти к идее будущего, которое может резко отличаться от настоящего.

Девятнадцатый век и произведения утопического социализма приносят резкое усиление прогностической функции утопии. Ее царство из неоткрытых территорий переносится во время, которое должно наступить. Оценивая роль утопического социализма, Энгельс писал: "...немецкий теоретический социализм никогда не забудет, что он стоит на плечах Сен-Симона, Фурье и Оуэна - трех мыслителей, которые, несмотря на всю фантастичность и весь утопизм их учений, принадлежат к величайшим умам всех времен и которые гениально предвосхитили бесчисленное множество таких истин, правильность которых мы доказываем теперь научно.."*.

*(Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 498 - 499.)

Что внес в утопию XX век? Прежде всего чрезвычайно резкое увеличение количества утопических произведений. По существу, большая часть современной научной фантастики пытается предугадать будущее. Будущее стало реальной силой, которая вторгается в нашу жизнь и требует ответных реакций и решений. Естественно, что социология и фантастика пытаются угадать смысл, тенденцию и результаты надвигающихся перемен.

Вторая и наиболее важная черта утопической литературы - неуклонное смещение центра тяжести с утопии на антиутопию. Видения мрачного будущего все более решительно вытесняют в социологии и научной фантастике картины грядущего счастливого мира.

Известный советский философ Э. Араб-оглы в обстоятельной статье "В утопическом антимире"* приводит красноречивый список трудов, посвященных развитию утопии и антиутопии на Западе. Сами названия этих работ свидетельствуют о состоянии жанра: Ф. Л. Баумер - "Апокалиптика XX столетия", Кингсли Эмис - "Новые карты ада", Ч. Льюис -"Последняя ночь мира", Ч. Уолш - "От утопии к кошмару", М.-Р. Хиллегас - "Будущее как кошмар".

*(Араб-оглы Э. В утопическом антимире. - "Лит, газ.", 1972, 23 февр., 1 марта.)

Характерна и та эволюция, которую претерпевают многие крупные социологи и писатели во взглядах на перспективы развития цивилизации и соответственно на утопию и антиутопию. Олдос Хаксли написал свой знаменитый антиутопический роман "Прекрасный новый мир" в 1932 году. Картина регламентированного, стандартизированного мира предстает в этом романе лишь как возможность. В книге "Обезьяна и сущность", написанной уже после второй мировой войны, он показывает нашу планету после двухтысячного года. Земля, пережившая ужасы термоядерной войны, разрушенная цивилизация, деградировавшие одичавшие люди, которые используют книги как топливо и водят на веревочках своих Эйнштейнов.

Можно привести ряд примеров эволюции писателей и философов современного Запада от веры в прогресс, от надежд на мощь науки и грядущее социальное переустройство к разочарованию в техническом прогрессе, который, по их мнению, на место грубых средств принуждения ставит более тонкие и эффективные, который вместо царства свободы приводит человека в машинную пустыню и в конце концов похоронит человечество в общей термоядерной могиле.

Но в чем же причина этого разочарования в утопии и расцвета антиутопии?

Уже на грани XIX - XX веков в творчестве такого крупного писателя, как Уэллс, надолго определившего круг тем и направлений научной фантастики, появляются произведения, экстраполирующие в будущее противоречия буржуазной цивилизации.

Не случайно критика уже в первые десятилетия нашего века отмечала, что социальная фантастика Уэллса со знаком "-", а не со знаком " + ", что своими социально-фантастическими романами он пользуется исключительно для того, чтобы вскрыть дефекты существующего социального строя, а не затем, чтобы создать картину некоего грядущего рая. И в "Машине времени", и в "Войне в воздухе", и в "Войне миров", и в "Первых людях на Луне" поражают "мрачные краски Гойи".

За три года до прихода Гитлера к власти Уэллс написал антиутопию "Самовластье мистера Парема" - историю взбесившегося мещанина, ничтожества, ставшего диктатором. Таким образом, развивая мотивы антиутопии на протяжении почти полувека, Уэллс никогда не оказывался в стане реакции, никогда его произведения не были направлены против социальных перемен, а рисовали угрожающие последствия болезней капиталистического общества.

Но еще до Уэллса англичанин Батлер в романе "Еревон" (1872) показал страну, где запрещены все механизмы. Жители Еревона поняли, что машина несет человеку страшные беды. По мнению же Бульвер-Литтона, в романе "Грядущая раса" (1871) материальная жизнь станет лучше благодаря техническому прогрессу, но искусство погибнет.

Противоречия технического прогресса в условиях капиталистического общества, как подземные толчки, все явственнее ощущаются в произведениях наиболее чутких писателей: англичанина Э. М. Форстера - "Машина останавливается" (1909), немца М. Конрада - "В пурпурной тьме", русского писателя Н. Федорова - "Вечер в 2217 году" (1906). В последней повести показано царство изобилия, где люди разбиты на сотни и тысячи. Право продолжать потомство имеют только избранные. Истинное чувство обречено на гибель.

Антиутопия XIX века и вплоть до первой мировой войны была связана с тревожными предощущениями путей развития буржуазной цивилизации, но не выступала против социальных перемен.

Поэтому реакционность, свойственную многим антиутопиям XX века, нельзя рассматривать как непременное качество антиутопий вообще. Искусство всегда рисовало как желательные, так и нежелательные варианты развития общества. Достаточно вспомнить Свифта. В сущности, что как не сатирическая антиутопия "Путешествия Гулливера"?

Возвращаясь в XX век и помня, что он не явил собой монополию на антиутопию, а лишь многократно увеличил ее удельный вес, посмотрим, каковы же здесь, в нашем времени, мотивы и питательная почва для расцвета антиутопий.

В самой краткой схематической форме можно обозначить следующие обстоятельства.

Две мировые войны с невиданным "прогрессом" в количестве жертв - 10 миллионов в первой, 55 миллионов во второй - и в эффективности средств уничтожения.

Геноцид и лагеря смерти. Теории фашизма, в конце концов, были не так уж новы. Пугающе неожиданной оказалась легкость, с которой они перешли в практику, обрели многочисленных исполнителей. Как писал Эренбург, в годы войны "тормоза цивилизации оказались хрупкими и при первом испытании отказали".

Если мировые войны и Хиросима положили начало многочисленным произведениям, изображающим будущую тотальную военную катастрофу, то опыт фашизма стал поводом для произведений, скептически оценивающих способность человека сопротивляться тотальному насилию, рисующих ужасные последствия его беспрекословного подчинения тирании. В большинстве этих книг разрыв между техническим прогрессом и нравственным рассматривался не в конкретно-историческом контексте, а как результат извечного несовершенства человеческой природы.

Содержанием многих антиутопических произведений последних лет стали нежелательные последствия научно-технической революции: уничтожение естественной среды и кризис информации, демографический взрыв и призрак бунта думающих машин, создание способов управления сознанием и новые средства массового уничтожения.

Несомненно, в основе ряда антиутопий лежит страх перед социальной революцией, перед неизбежным коммунистическим будущим. Он ясно слышится в словах русского религиозного философа Бердяева, которые Олдос Хаксли использовал в качестве эпиграфа к "Прекрасному новому миру": "...утопии могут быть реализованы. Жизнь идет к утопии. И возможно, начинается новый век, в который интеллигенция и образованные классы будут мечтать как избежать утопии, о возвращении к обществу не утопическому, менее совершенному, но более свободному". Слова эти могут быть предпосланы ряду антиутопий XX века.

Таким образом, мотивы антиутопий далеко не однозначны, и каждый раз они требуют дифференцированного подхода. Чтобы правильно оценить антиутопию, понять ее общественную роль, нужно прежде всего определить, что она утверждает и против чего борется, какие социальные идеи ее вдохновляют.

* * *

Вплоть до самых последних лет кинематограф шел за литературой в области научной фантастики, причем шел со значительным отставанием.

Прежде всего - в силу своей молодости. Когда в литературе уже оставался позади Жюль Верн и в полную мощь работал Уэллс, создавая пророческую социальную фантастику, кинематограф еще переживал период наивного увлечения научными и кинематографическими чудесами.

Кроме того, кинематограф - искусство массовое - охотнее обращался к приключенческой фантастике, к борьбе с чудовищами, к космическим похождениям суперменов, чем к попытке анализа социальных противоречий и их экстраполяции в будущее. Научная фантастика приходила на экран в ее наименее научной части, облегчалась, приспосабливалась ко вкусам массового зрителя. Попытки же создания утопий и антиутопий на экране были единичны. До конца 50-х годов кинематограф не шел дальше идей Уэллса, причем перенесенных на экран в достаточно упрощенном виде. Тем более интересны все попытки в этом направлении.

"Метрополис" был первой социальной антиутопией, созданной в кинематографе, и одним из самых дорогих постановочных фильмов 20-х годов. С ним студия УФА собиралась завоевать мировой кинорынок и не пожалела на фильм четыре миллиона марок - огромные по тому времени постановочные расходы. Фриц Ланг отснял 60 тысяч метров материала, из которого была смонтирована картина, длившаяся два с лишним часа, но это колоссальное зрелище не оправдало надежд ни прокатчиков, ни публики. Несмотря на великолепные, впечатляющие постановочные эффекты, картина казалась скучной для рядового зрителя и была недостаточно концептуальной для зрителя интеллигентного. Уэллс назвал "Метрополис" самым идиотским фильмом в мире. Основные обвинения предъявлялись сценаристу - жене Фрица Ланга, Tea фон Гарбоу. Сценарий упрекали в эклектичности, в том, что в нем собраны самые разные и несоединимые темы и ни одна не разрешена логично.

Все сие справедливо, и можно присовокупить к этому и прекраснодушие призыва к классовому миру и розовый финал, где рабочий и капиталист пожимают друг другу руки: "голова" (капиталист) и "руки" (рабочий) объединяются в счастливой гармонии через "сердце" (счастливую любовь).

При всем том "Метрополис" чрезвычайно интересен для анализа и в идейном и в эстетическом плане. И здесь эклектичность, несамостоятельность его сценария выступает как своеобразное достоинство для исследователя, ибо сценарий "Метрополиса" собирает расхожие идеи социальной фантастики своего времени, а гений Фрица Ланга дает им такие мощные изобразительные решения, которые опередили время и надолго сделали "Метрополис" хрестоматией для каждого режиссера, приступающего к съемкам фантастики. И если социальные прогнозы Tea фон Гарбоу кажутся сегодня наивными, имеющими лишь исторический интерес, то эстетические провидения Ланга не потеряли своего значения.

"Мы живем в мире материальных достижений, небывалого развития науки. Но что происходит с нашими сердцами и нашим разумом? Будет ли наше будущее таким, как в этом фантастическом городе?" - таким титром открывается фильм. И на экране идут колонны рабочих с низко опущенными головами, в одинаковых черных одеждах, одна колонна навстречу другой - со смены и на смену по подземному тоннелю - живые роботы индустриального мира.

Этот образ рабочих колонн вызывает в памяти "Прогулку заключенных" Ван Гога (то же ощущение бесконечного замкнутого движения) и графически острые, объединенные ритмом толпы Кете Кольвиц. Мотивы экспрессионизма сразу дают себя знать в фильме, но этим не исчерпываются его изобразительные решения.

Муравьи подземного города, дающего жизнь Метрополису, показываются в глухих коридорах, в герметических лифтах, они поднимаются к своим рабочим местам, обезличенные, стертые. И зона, где живет сын хозяина Метрополиса, Эрик, - роскошный сад, павлины, фонтаны, прихотливое убранство в восточном стиле (образ, который затем будет развит Феллини в "Джульетте и духах") - текучие, мягкие линии, лишенные тех жестких геометрических контуров, в которых показана рабочая зона Метрополиса. В сад случайно заходят на экскурсию дети рабочих:ободранные, худые, испуганные ребятишки жмутся к ногам учительницы, тараща глаза на невиданные растения и фонтаны, а учительница, указывая на девиц и юношей, резвящихся в саду, говорит: "Смотрите, дети, это ваши братья!" Иронический и горький титр (картина была еще немой) сразу определяет основной конфликт и основных противников в обществе будущего, как его представляют авторы фильма. А представляют они его, как и большинство фантастов, просто укрупненным и доведенным до предела в своих социальных тенденциях настоящим, увиденным на уровне предкризисного общества конца 20-х годов, в поляризации богатства и нищеты. Правящий класс, утопающий в роскоши, и превращенные в подземных кротов рабочие - Элои и Морлоки из "Машины времени" Уэллса.

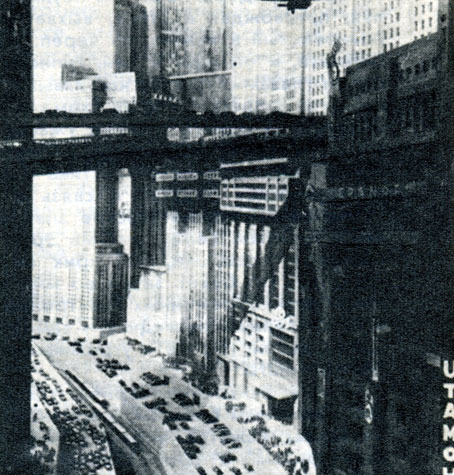

Влияние Уэллса, его "Машины времени" и образа города будущего в романе "Когда спящий проснется", с его многоярусными кварталами мегаполиса, с летательными аппаратами, парящими над крышами домов, ощущается в изобразительном строе этого фильма. И не только в принципе разделения антагонистических классов, живущих на земле и под землей, но и в самом облике Метрополиса - многоступенчатые дома-цилиндры, пересекающиеся надземные дороги, пульсирующий свет, улицы-ущелья. Размах и фантастичность этой удивительной декорации поражают и сегодня, сорок с лишним лет спустя, и напоминают самые дерзкие современные проекты городов будущего. Здесь Фриц Ланг оказался провидцем, - конечно, облик этого города был навеян не только литературными описаниями и кинематографическими ассоциациями, но и контурами Нью-Йорка 20-х годов, проектами городов будущего, создаваемых в эти годы архитекторами-футуристами. Точно так же американизмом в промышленности, американскими темпами в индустрии были навеяны сцены работы в Метрополисе.

Вместе с героем фильма, впервые узнавшим, что в Метрополисе есть еще что-то, кроме садов и фонтанов, зритель попадает в энергетический цех, где рабочие торопливо переходят от одной машины к другой, опуская и поднимая рычаги, в бешеном темпе, ни на секунду не останавливаясь. Американские методы тейлоризации, конвейерной потогонной системы, выжимающей из рабочего все, нашли свой пластический образ в рабочем, как бы распятом на огромном циферблате - Христе индустриальной эры, - мучительно трудно переводящем огромные стрелки, пока его обессилевшее тело не обвисает на циферблате. Уровень жидкости в какой-то колбе - рабочий видит это - неумолимо поднимается за критическую черту, и взрыв сметает все живое.

Ланг не боится прямых ассоциаций. И глазам героя уже видится не сложное сооружение в переплетении шкивов, ремней, в мешанине резервуаров и прессов, а пасть Молоха на ступенчатом возвышении, дымящиеся светильники по бокам и связанные рабы с покорно опущенными головами поднимаются к огромному жадному рту. В таких мифических образах еще представала индустрия перед художниками первых десятилетий века. Стоит вспомнить, что образ Молоха появляется у Горького и Куприна - технический прогресс, индустриальный механизм воспринимаются уже как обретшее самостоятельную жизнь жадное и беспощадное чудовище. Но развитие техники в будущем представляется прежде всего в количественном увеличении этажей зданий, размеров машин, темпов работы, еще большей поляризации богатства и бедности. Да и как иначе можно было бы представить это будущее в Веймарской республике с ее нуворишами, разбогатевшими на послевоенной инфляции, и отчаянной нищетой мелкого люда.

Конечно, и Tea фон Гарбоу и Лангу, как и другим их современникам, несравненно более дальновидным, очень сложно было угадать черты "общества потребления", особенности которого охарактеризовал идеолог "новых левых" неофрейдист Маркузе: "Если рабочий и босс получают удовольствие от одной и той же телевизионной программы и отдыхают на одном и том же курорте, если машинистка наряжается так же, как дочь ее хозяина, если у негра есть собственный кадиллак, и если все они читают одну и ту же газету, то такое взаимное уподобление свидетельствует не об уничтожении классов, а лишь о том, насколько потребности и средства их удовлетворения, которые служат упрочению и сохранению существующего порядка, стали достоянием, присущим всем слоям управляемого общества. ...Однако повышение жизненного уровня и общего благосостояния сопровождается все более усиливающимся подавлением личности, все более универсальным подчинением отдельного человека интересам, идеологии и предрассудкам господствующего общественного порядка"*.

*(Marcuse H. One-Dimensional Man. Beacon Press, Boston, 1964, p. 8.)

Конечно, Маркузе рисует здесь превратную картину всеобщего материального благосостояния, - достаточно обратиться к ежедневной буржуазной прессе, чтобы убедиться в том, насколько остро стоят экономические проблемы перед трудящимися на Западе. Но нельзя не согласиться с его утверждением относительно усиливающегося подавления личности в "обществе потребления".

Только через сорок лет Франсуа Трюффо в фильме "451° по Фаренгейту" по книге Рея Бредбери сумел показать будничный ужас мира потребления с аккуратными коттеджами, автомашинами и обязательной телевизионной антенной над крышей. Цивилизации, которая высасывает и опустошает человека, заставляя его потреблять, вернее и страшнее, чем самая интенсивная физическая эксплуатация.

Фриц Ланг создает величественную фантазию Вавилонской башни будущего с рабочими казармами в самых нижних ярусах под землей, паровыми машинами, электрическими системами над рабочим жильем, а наверху с гигантскими параллелепипедами, кубами небоскребов, залитых электрическим светом. Образ Вавилонской башни реализуется не только как изобразительная метафора, его использует в своей проповеди бедная учительница перед рабочими в катакомбах Метрополиса.

Озабоченный поведением сына и известием о том, что среди рабочих в катакомбах происходят какие-то тайные сборища, Хозяин города отправляется к своему главному советнику, ученому, живущему в таинственном уединении, - его играет исполнитель доктора Мабузе - Кляйн-Рогге. Ученый и безумец, чернокнижник и злодей - в сочетании этих определений рождается образ Ротванга, подводивший итоги определенной традиции немецкого экспрессионизма и в свою очередь открывший галерею сумасшедших ученых американского кино. Ротванг демонстрирует Хозяину искусственную женщину. И вместе с Хозяином решает придать ей черты учительницы Мери, чтобы она обманула рабочих и излечила влюбленного в Мери сына Хозяина. Так возникают еще две основополагающие для фантастического кино темы - тема двойника и тема искусственного человека, робота. Обе они также пришли из немецкого экспрессионизма, обе имели традиции в литературной фантастике и большую экранную судьбу в дальнейшем. Об этом стоит упомянуть еще раз только для того, чтобы показать энциклопедичность "Метрополиса", вобравшего в себя все излюбленные мотивы и образы будущей кинофантастики.

Классическим эпизодом из фильма ужасов выглядит сцена погони за Мери в подземельях Метрополиса. Она мечется в темных коридорах, а за ней неумолимо ползет луч света, ослепляя, пригвождая к стене, выхватывая из темноты то скелет, прикованный к камню, то череп. Луч света загоняет ее в дом Ротванга, и он идет к ней, гипнотизируя безумными мабузевскими глазами, тянется костлявыми руками, а она кричит, цепляясь за решетку; старая схема - чудовище и девушка, переходящая из одного фильма ужасов в другой, - оживает здесь с той эмоциональной силой, на которую способен был только Фриц Ланг. Научная фантастика и фантастика иррационального обнаруживают родство и связь в пределах одного фильма.

Но первооткрывательское значение "Метрополиса" этим не исчерпывается. Герой фильма Эрик отправляется на поиски исчезнувшей девушки, чей крик он успел услышать. И опять-таки, как это будет затем во многих фильмах о домах привидений или современных электронных крепостях, куда пробирается отчаянный разведчик, - самооткрывающиеся и закрывающиеся двери, пустые и угрожающие своей таинственной пустотой комнаты.

Сцена оживления, вернее, удвоения Мери решена с таким постановочным блеском, масштабом и изобретательностью, что могла бы, кажется, украсить любой современный фантастический фильм, а оборудование лаборатории Ротванга вполне годится для изображения подобных лабораторий в "Голдфингере" или "Фантомасе". Безжизненная Мери в стеклянном саркофаге, и в таком же, только стоячем футляре - кукла. Бесчисленные провода, катушки трансформаторов, пульсирующий свет, опоясывающие саркофаги электрические дуги. И постепенно Мери начинает "проявляться" и оживать в кукле - сначала в стуке сердца, затем, как в анатомическом атласе, проступают кровеносная система, кости, а потом муляжное лицо преображается, и вторая Мери сходит с пьедестала, разражаясь торжествующим, злым хохотом. Демон выпущен на волю и начинает действовать помимо желания своих хозяев - снова мотив, который пройдет через всю фантастику. Вместо того чтобы привести рабочих к покорности, Мери разжигает бунт, и, охваченная гневом, масса начинает крушить машины.

Ломаются станки, падают гигантские лифты, взрываются электрические агрегаты. Город погружается во тьму. Эти эпизоды разгрома и тотального разрушения, где Ланг опять-таки выступает провидцем современных, апокалиптических картин, отражали страх немецких буржуа перед грядущими социальными потрясениями.

В экстазе разрушения рабочие открывают шлюзы, и подземная река вырывается, чтобы затопить их собственные убогие жилища, убить их детей. Сцена потопа пророчески сбылась в 1945 году, когда по приказу Гитлера воды Шпрее были выпущены в метро, чтобы затопить укрывшихся там жителей Берлина. Но поставленные по следам реальных событий эпизоды в фильме Пабста "Последнее действие" оказались бледнее, чем кинофантазия Ланга. Может быть, секрет в том, что с потоками бушующей воды он столкнул только детей. Как мышки, бегут из подземных нор-трущоб подростки, несут на руках и тащат за собой маленьких детей, а со всех сторон потоки воды, и кажется, нет выхода...

Характерно, что даже хаос и катастрофа у Ланга упорядочены и организованы. Нарочито живописные композиции, "балетные" жесты, ритмические повторы. В связи с более ранним фильмом Ланга "Сага о Нибелунгах" Зигфрид Кракауэр писал: "Абсолютная авторитарная власть утверждает себя, располагая подвластных ей людей в виде приятного для глаз рисунка. Это можно было видеть при нацистском режиме... "Триумф воли", официальный нацистский фильм о Нюрнбергском гитлеровском партийном съезде 1934 года, показывает, что в создании массового орнамента из людей гитлеровские операторы черпали вдохновение из фильма "Нибелунги"*. На первый взгляд парадоксально, что Фриц Ланг, "услышавший" подземные толчки духовного кризиса нации, открывший и разоблачивший психологические комплексы и методы нацизма в "Завещании доктора Мабузе" и сам эмигрировавший из Германии, стал одним из творцов той орнаментальной ложной барочности, которая стала официальной в третьем рейхе. Но такова сложная диалектика взаимоотношений художника с эпохой, притяжений и отталкиваний, эстетических связей с искусством своего времени, даже когда он находится с ним в резком идейном столкновении.

*(KracauerS. From Caligari to Hitler. N. Y., 1974, p. 94-95.)

Однако вернемся к фильму.

Двойники действуют одновременно. Истинная Мери спасает детей, ведя их наверх, через вентиляционные люки. А лжеМери упивается разгромом и пленяет своими чарами элиту Метрополиса, превращая гибель в карнавал, - как корреспондируются эти эпизоды со "Сладкой жизнью" и "Сатириконом"!

В финале фильма толпа, понявшая, что она стала жертвой провокации и погубила своих детей, бросает лже-Мери в огонь, из пламени еще долго несется ее дикий хохот, и сквозь дым видно, как под человечьим обличьем проступает стальной каркас. А Эрик спасает Мери из рук Ротванга, в ожесточенной схватке сбрасывает его с купола собора, и благодарный божественному милосердию Хозяин символически протягивает руку представителю рабочего класса, которому отныне уготована иная, счастливая судьба.

Конечно, этот идиллический финал сегодня вызывает лишь ироническую улыбку. Но он не может зачеркнуть фильм. Ибо наивность социальных рецептов и моральных проповедей, примитивность любовных линий соединяются здесь и с поразительными пророческими догадками, с интереснейшими эстетическими открытиями, которые мы узнаем в работах художников 50 - 60-х годов.

'Метрополис'. Так в 1926 году представлялся Лангу образ города будущего и его конфликты

Для кинофантастики "Метрополис" явился основополагающей картиной не только потому, что открыл собой ряд социальных киноутопий, но и потому, что развил мотивы и характеры, ставшие затем типологическими в фантастическом кино.

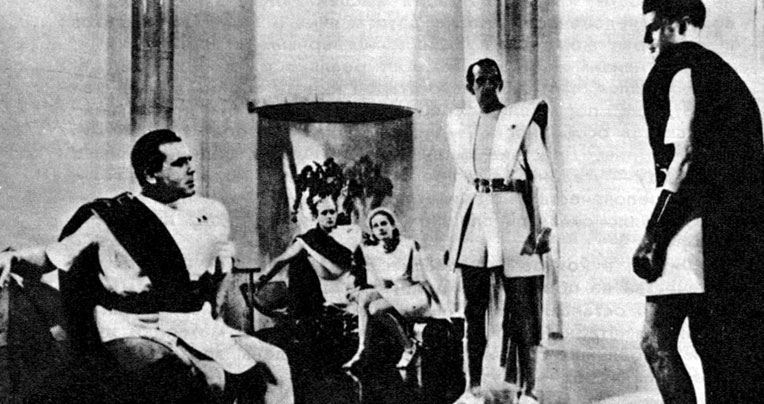

'Метрополис'

После "Метрополиса" долгое время кино показывало отдельные фантастические ситуации, невероятные открытия и связанные с ними события, не решаясь воссоздать цельный мир будущего. Эта попытка была снова сделана через десять лет в фильме Камерона Мензиса по сценарию Уэллса, который так и назывался "Облик грядущего".

'Метрополис'

В художественном смысле фильм не представляет собой ничего примечательного. Он интересен как взгляд в будущее из 30-х годов, как иллюстрация мыслей Уэллса о предстоящей войне и человечестве после двухтысячного года, оказавшихся в некоторых моментах на удивление верными и пророческими, а часто наивными и далекими от реальности. Кое в чем сценарий Уэллса был навеян его старой книгой "Война в воздухе" (1908), где, по мнению специалистов, он удивительно точно предсказал особенности будущих воздушных боев первой мировой войны. Действие фильма начинается с общей войны в 1940 году - угадано даже время - и заканчивается в 2036 году, когда человечество посылает ракету к другим планетам, - здесь Уэллс оказался слишком осторожен в своих предположениях.

Фильм, в котором за два часа рассказывается история человечества на протяжении целого века, естественно, не может подробно останавливаться на индивидуальных судьбах, - как на крупномасштабной карте, здесь очерчены лишь материки эпох, пики глобальных событий, но в них вкраплены эпизоды, которые должны подчеркнуть несомненность и реальность происходящего.

"Облик грядущего" начинается с описания мирного рождества в неком символическом городе. Он назван Эвритаун - любой город. Пока еще, как обычно, звучат рождественские хоры, тянутся безработные, ходят старые дамы из Армии спасения. Но уже висят плакаты, предупреждающие о возможной войне. И в светской гостиной праздник прерывается тревожным телефонным звонком - к городу приближается неизвестная воздушная эскадра.

У Камерона Мензиса и Уэллса нет победителей в войне. Наиболее точно выражает мысль авторов эпизод, когда один из бесчисленных бипланов, летящих к берегам Англии, врезается в землю у Дувра, и раненый летчик отдает свою маску оказавшейся рядом девочке, чтобы спасти ее от газа, выходящего из разбитых баллонов на его самолете. "Быть может, я убил этим газом ее отца и мать, а теперь умираю сам...".

Война бессмысленна, победа недостижима.

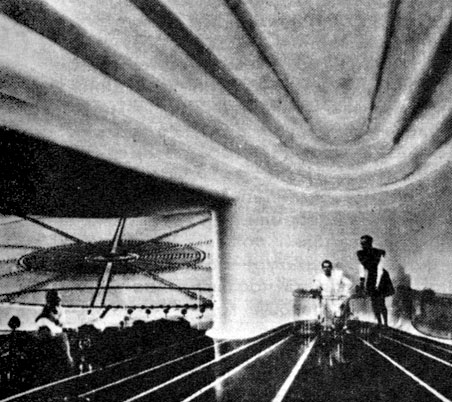

'Облик грядущего'. Заканчивается эпоха диких войн, торжества инстинктов разрушения, наступает царство разума, мир инженерии

На экране проплывают цифры - 1945... 1955... 1960... на проволоке висит труп солдата... 1966... иронический лозунг: "Идет время победы". Эвритаун в развалинах, социальное разложение, эпидемии - врач требует йод, сестра отвечает, что он кончился. Режиссер показывает состояние человечества, о котором Уэллс сам написал еще в "Войне в воздухе": "И когда технические ресурсы цивилизации истощились окончательно, очистив наконец небо от воздушных кораблей, победу на земле торжествовали анархия, голод и мор. От великих наций и империй остались лишь одни названия. Кругом были руины, непогребенные мертвецы и истощенные, желтые, охваченные смертельной усталостью уцелевшие. В отдельных районах истерзанной страны правили или разбойники, или комитеты безопасности, или отряды партизан... Это было настоящее крушение всего. Налаженная жизнь и благоденствие земного шара лопнули, как мыльный пузырь. За пять коротких лет мир был отброшен так далеко назад, что теперь его отгораживала от недавнего прошлого пропасть, не менее глубокая, чем та, что отделяла Римскую империю эпохи Антонинов от Европы девятого века"*.

*(Уэллс Г. Война в воздухе. - Собр. соч. в 15-ти т., т. 4, М., "Правда", 1964, с. 267- 268.)

'Облик грядущего'

1970 год - крайняя степень деградации определяется одной деталью: автомобиль, в который впряжены лошади (вот откуда возникнут через двадцать пять лет в фильме Стэнли Креймера "На берегу" штрихи к портрету обреченной Австралии). И появляется диктатор в меховой шубе и военных бриджах, который требует восстановить хоть один самолет, чтобы начать новую войну и добиться окончательной победы. Этому безумному милитаризму военных противопоставлен технический гуманизм инженеров. Прилетают откуда-то с другого материка огромные, похожие на трамваи самолеты, на открытых платформах которых рядами стоят инженеры в комбинезонах и авиационных шлемах. Им предстоит переустроить мир на новых разумных началах.

Диктатор символически кончает самоубийством - "с ним умер целый мир ненависти и сумасшествия", и начинается строительство новой разумной жизни. Последняя часть фильма - разгул фантазии дизайнеров Корда (он был продюсер фильма): стратостаты, электростанции, обтекаемые поезда, люди в скафандрах - все автоматизировано, конвейеризировано. Но весь этот фантастический антураж, может быть, в силу своей идилличности, не производит такого драматического впечатления, как в "Метрополисе", где сама декорация запечатлела расколотую на две половины жизнь.

Там - образ, здесь - выставка достижений.

И все-таки Уэллс избежал соблазна кончить утопию на идиллической ноте. В финале картины мы снова видим толпы взбешенных людей, бегущих к межпланетной ракете, чтобы уничтожить ее. Их предводитель-художник кричит: "Мы не хотим прогресса, мы хотим паузы счастья, нам надоело бесконечно работать, мы не хотим новых жертв. Нам не нужны звезды!" Но призыву остановить прогресс противостоит решение Джона Кабала и двух молодых людей, улетающих на Луну.

"Когда остановится человек! Только в смерти, - говорит автор устами своего героя. - Он должен идти вперед!" И этот вывод Уэллса подхвачен в ряде произведений фантастики, оканчивающихся той же беспокойной нотой поиска, вечного стремления вперед.

Фильм Уэллса и Камерона Мензиса оказался, пожалуй, последней киноутопией западного кино, пронизанной верой в технический прогресс, в науку, в ее способность создать разумное и счастливое общество. Но самому Уэллсу еще долгие годы предстояло оставаться центральной фигурой социальной кинофантастики, вдохновляющей ее темы и концепции. Помимо "Облика грядущего" и "Человека-невидимки" в 30-е годы были экранизированы: "Остров доктора Моро" ("Остров потерянных душ", 1932, режиссер Эрл Кентон), "Человек, который мог творить чудеса" (1935, режиссер Лотар Мендес). Об экранизации Уэллса в 50 - 60-е годы мы уже говорили.

Однако пока Голливуд привычно ставил романы Уэллса сорока-и тридцатилетней давности, в литературе появились произведения, которым суждено было оказать чрезвычайное влияние на развитие научной фантастики, а в 60-е годы - и на кинематограф этого жанра.

* * *

Три книги почти неизменно открывают все списки романов- антиутопий XX века. "Мы" Евгения Замятина, "Прекрасный новый мир" Олдоса Хаксли и "1984" Джорджа Оруэлла. Эти произведения создавались в разное время. "Мы", по свидетельству самого Замятина, - в 1920 году, "Прекрасный новый мир" - в 1932-м, а "1984" - в 1948-м (отсюда перемещенные две последние цифры в заголовке). Судя по всему, разные творческие и социальные импульсы легли в их основу. Но их закономерно упоминают вместе во многих работах, посвященных антиутопии, поскольку в своем представлении о будущем авторы их исходят из одинаковой социальной модели тоталитарного государства, в котором жизнь и личность отдельного человека не представляют никакой ценности.

Как отмечается в "Философской энциклопедии", во всех этих романах "получили выражение не только враждебность к социализму, но и смятение перед лицом грядущих социальных последствий научно-технического прогресса, стремление отстоять буржуазный индивидуализм от наступающей рационализированной технократической цивилизации. Одновременно в такого рода антиутопиях проявляется законная тревога за судьбу личности в так называемом "массовом обществе", протест против манипулирования сознанием и поведением личности в условиях государственно-монополистического капитализма"*.

*(Философская энциклопедия, т. 5, М., 1970, с. 295.)

Страх перед холодным расчисленным миром, в котором наука поставлена на службу буржуазному прагматизму и своекорыстию, перед математизацией мысли, отделяющей научную истину от нравственной, охватывает не только художников Запада, но и ученых. Один из крупнейших физиков XX века Макс Борн в начале 60-х годов скажет: "Хотя я влюблен в науку, меня не покидает чувство, что ход развития естественных наук настолько противостоит всей истории и традициям человечества, что наша цивилизация просто не в состоянии сжиться с этим процессом"*. "Традиционная этика исчезла под воздействием техники"**. Эта проблема будет мучить всю социальную фантастику 50 - 60-х годов.

*(Борн М. Моя жизнь и взгляды. М., "Прогресс", 1973, с. 45.)

**(Там же, с. 40.)

Многие мотивы и ситуации, ведущие свое начало от Замятина, Хаксли и Оруэлла перешли в литературную фантастику 50 - 60-х годов. Они явны у Бредбери в "451° по Фаренгейту", у Буля в "Планете обезьян", у Воннегута в "Утопии 14", у Азимова в "Конце вечности". Но есть и принципиальная разница. Во-первых, смысл их предостережений недвусмысленно направлен против технократических тоталитарных тенденций современного империализма. И во-вторых, их авторы, рисуя самые мрачные картины будущего, указывают на возможность выхода или по крайней мере на некие силы, способные противостоять злу.

Этот мотив надежды существен в "Альфавиле" - одном из примечательных произведений кинофантастики 60-х годов - и несомненно испытавшим на себе влияние литературных антиутопий.

* * *

"Было 23 часа 17 минут, когда я прибыл в предместье Альфавиля. Случается, что реальность оказывается слишком сложной для нормального восприятия и тогда принимает форму легенды, позволяющей ей странствовать по всему миру". Это первая фраза, открывающая фильм. И во многом объясняющая его.

Слишком сложная, запутанная для нормального восприятия реальность побуждает создавать легенды-модели будущего, странствующие по миру в форме антиутопий. Режиссер и предлагает зрителю еще один вариант этой странствующей легенды на экране. Но режиссер этот - Жан-Люк Годар, поставивший к 1965 году ряд своих наиболее известных картин. И поэтому остается пока невыясненным самый главный вопрос: что в фильме от знакомой легенды, от расхожих пророчеств философов и писателей. А что от самого Годара, от его представлений, от его видения.

От легенды - сам Альфавиль - город, управляемый электронным мозгом; город, живущий по законам холодной научной и обесчеловеченной логики: формула Эйнштейна Е = МС2, вспыхивающая холодным неоновым светом, улица Энрико Ферми, улица Радиации, ученый со зловещим именем фон Браун, стоящий на верху иерархической лестницы. Город, где нет любви, а лишь удовольствия, не видно девушек, а лишь "соблазнительницы установленной категории", где эмоции и воля человека подавляются совершенными математическими методами, где естественный мир природы и чувств уничтожен.

Характерно, что в середине 30-х годов финал фильма по Уэллсу "Облик грядущего" воспринимался как гимн техническому прогрессу, человеческому разуму, да так и был задуман авторами. В 1970 году Рене Предаль в своей книге "Фантастическое кино" пишет: "Мир, обрисованный в этом фильме, может заставить нас задрожать от страха, когда мы видим упразднение всякой инициативы и всякой свободы, что в представлении режиссера, видимо, и не является утратой, но какое значение имеет его собственное мнение"*.

*(Рredal R. Le Cinema Fantastique, Paris, 1970, p. 195.)

"Альфавиль" - это город, где живут без солнца, без воздуха, без пространства. Лишь электрический мертвенный свет, коридоры, тоннели, лифты, лестничные переходы. Мотив закрытого, тесного, сдавленного пространства, где люди пластаются по стенам, бьются о стекло, пытаются ворваться в двери, все время повторяется в фильме. И номера на плече, на шее у жителей, и холодная логика вместо чувств. Лишь когда Наташа фон Браун учится у героя словам любви, то в комнату заглядывает солнечный луч.

'Альфавиль'. Детектив Лемми Кошен (Эдди Константин), по мнению Годара, лучше других может решить проблемы будущего

По мнению Прюдаля, "Альфавиль" не столько предвидение будущего, сколько воспоминание о фашизме, - на это указывает фамилия фон Браун, номера, как в концлагерях, и кровавые экзекуции. Очевидно, опыт фашизма был учтен Годаром. Но, несомненно, он был пропущен через восприятие и философию "властителей умов" западной либеральной интеллигенции, пропущен через "легенду" о будущем. Причем, по мнению автора, это будущее ждет все человечество независимо от социального строя. Недаром герой фильма называет себя Иван- Джон и представляет газету "Фигаро-Правда". Так наглядно воплотились мечты некоторых буржуазных теоретиков о конвергенции социализма и капитализма.

'Альфавиль'. Стремительность, мужское обаяние и, конечно, пистолет способны победить зловещего профессора фон Брауна-диктатора Альфавиля и завоевать любовь его дочери Наташи (Анна Карина)

От Хаксли и Оруэлла - устройство центра памяти электронной машины. У жителей Альфавиля нет истории. "Никто не жил в прошлом, никто не будет жить в будущем. Настоящее - форма всей жизни".

'Альфавиль'

В Альфавиле из словарей вычеркиваются слова "совесть", "плакать", "осенний свет", "нежность". Конечно, в этом мотиве, имеющем для фильма важное сюжетное значение, можно без труда узнать "новый язык" из "1984", воспринятый, возможно, уже из рук Маркузе. Наблюдения над языком составляют чрезвычайно важную главу в его определении одномерного человека современного высокоразвитого индустриального общества.

"В языке исчезают живые противоречия, - пишет он, - их заменяют авторитарные (ритуальные, магические) заклинания. Вырабатывается новый синтаксис - "экономность" речи, возникающая из газетных шапок, реклам, лозунгов. Преобладание речевых штампов связано с преобладанием субстантивных фраз. Все части речи отступают перед существительными; теснота расхожих стандартных изречений и оборотов уже почти не оставляет пространства для живой самостоятельной мысли, для выражения противоречий".

"Абсурдные, но привычные и потому опасные словосочетания "чистая бомба", "безопасные атомные осадки", "гармония труда в производстве ракет". Такие сочетания противоположных, изначально несовместимых слов и понятий - только один из способов подавления противоречий и протестующих сил самого языка"*.

*(Marсuse H. Op. cit., p. 89 - 90.)

В Альфавиле также не задают вопросов, не открывают противоречий. Не "почему, а потому что" - несколько раз наставительно поправляет Наташа приезжего из внешних стран. А процесс ее духовного высвобождения выражается в том, что она усваивает новые слова, с трудом разлепляя губы, произносит: "Я вас люблю".

Таким образом, в изображении мира технократической диктатуры, где уничтожены писатели, художники, музыканты, где люди - рабы, а тех, кто не приспособился, ликвидируют. Годар остается лишь иллюстратором расхожих для середины 60-х годов мыслей и "странствующих легенд". "Оригинальный Годар", "Годар как он есть" проявляется лишь в способе решения проблем, стоящих перед героями, и в связанной с этим способом конструкции фильма.

Главную роль тайного агента внешних стран 003 Лемми Кошена играет Эдди Константин - популярный герой многосерийных полицейских фильмов. Актеру не приходится отказываться от привычного образа-маски. Это обычный Эдди Константин с его помятым лицом сыщика, в неизменном макинтоше и с неизменным браунингом в руке. Просто теперь он действует не в парижских трущобах, а в воображаемом Альфавиле, где свои трущобы, наркоманы, наемные убийцы и провалившиеся агенты. Так в фантастику входит комикс. И чуть ли не с третьего кадра в фильме начинаются кровавые потасовки и убийства, в которых Эдди Константин с привычной легкостью уклоняется от ударов, зажимает дверью руку с ножом, окунает противника в ванну, предварительно набросив на его голову простыню, и стреляет, стреляет, стреляет... И не только он. В бездушном унылом мире Альфавиля воображение проявляется в избиениях и убийствах. В лифте четверо мужчин деловито кидают от стены к стене пятого... Во время банкета на кромке бассейна из автоматов строчат по осужденным за проявление человечности, и полуобнаженные девушки топят в воде раненых под аплодисменты гостей.

В чем же смысл этого дразнящего соединения социальной фантастики с комиксом? Может быть, в том, чтобы сделать "легенду" доступной широкому зрителю, снизить философские идеи до уровня потребителя массовой культуры?

Или же стихия комикса помогает Годару сохранить ироническую "дистанцию" по отношению к легенде и нарисованному им же самим миру антиутопий? Отвечает природе его дарования, тяготеющего к самоиронии и мистификации? Через несколько лет Роже Вадим сделает космический комикс "Барбареллу". Но там это будет естественный финал "космической оперы" - агония и итог жанра.

Или же стиль комикса подсказывает и решение всех проблем в духе комикса? В самом деле, если в серьезной социальной фантастике бунтарь-одиночка обречен на поражение, если авторы часто не видят выхода из исторических тупиков, в которые заходит буржуазное общество, то этих проблем нет у Годара и его героя. Электронный мозг он выводит из строя, задав ему неразрешимую задачу, и убивает злодея фон Брауна - вампира столицы Галаксии. Этот выстрел комментируется так: "Я бежал по прямой, напоминающей лабиринт, о котором мне говорил Диксон, в котором заблудилось столько философов, что не удивительно, что в нем заблудится тайный агент".

Итак, лабиринт, в котором блуждают философы, не находя выхода, - в сущности есть прямая, когда ты пускаешь в ход насилие. Этот вывод и этот выстрел очень хорошо согласуются с левым экстремизмом Годара и мотивирован принятой стилистикой фильма.

И еще одно соображение: Годар делал свой фильм в 1964 году, через год после убийства Кеннеди, когда сама действительность продемонстрировала "смешение стилей", - комикс ворвался в серьезную политику, в исторические расчеты, и персонаж с пистолетом или снайперской винтовкой завоевал законное место в угрожающем будущем.

Таков, должно быть, комплекс причин, определивший странный, "смешанный" стиль фильма Годара.

* * *

Через год после "Альфавиля", в 1966 году, на экран вышел фильм Франсуа Трюффо "451° по Фаренгейту". Последовательность не означала преемственности. Ревниво следящий за фильмами своего коллеги, Трюффо более всего опасался повторения, напряженно искал свой путь. Тем более что право на экранизацию "Фаренгейта" он купил за три года до "Альфавиля".

Что же привлекло Трюффо, с его склонностью к документальной точности, к фантасту Бредбери? Сам режиссер обычно редко и неохотно говорит о смысле своих картин, ощущая недостаточность формулировок по сравнению с живой тканью фильма. Но как раз по отношению к "Фаренгейту" он высказался подробно и даже вел дневник съемок фильма, - к тексту этого дневника мы еще будем неоднократно возвращаться.

Рей Бредбери - один из крупнейших писателей-фантастов нашего времени - как-то заметил, что "фантастика - это окружающая нас реальность, доведенная до абсурда". В это определение полностью укладывается его собственный роман. Устами одного из своих героев, брандмейстера Битти, писатель рисует зловещую картину "массового общества", естественным результатом развития которого стало запрещение и сожжение книг.

"...Двадцатый век. Темп ускоряется. Книги уменьшаются в объеме. Сокращенное издание. Пересказ. Экстракт. Не размазывать! Скорее к развязке!.. Как можно больше спорта, игр, увеселений - пусть человек всегда будет в толпе, тогда ему не надо думать... слово "интеллектуальный" стало бранным словом, каким ему и надлежит быть"*. Плавно, незаметно переходя со ступени на ступень, доводит Бредбери действительность сегодняшнего дня до завтрашнего абсурда. "Вспомните-ка, в школе, в одном классе с вами, был, наверное, какой-нибудь особо одаренный малыш?.. И кого же вы колотили и всячески истязали после уроков, как не этого мальчишку? Мы все должны быть одинаковыми. Не свободными и равными от рождения, как сказано в конституции, а просто мы все должны стать одинаковыми... Вот! А книга - это заряженное ружье в доме у соседа. Сжечь ее! Разрядить ружье! Надо обуздать человеческий разум"**. Гибель духовной культуры запрограммирована в установлениях, темпах и целях нашей цивилизации, утверждает Бредбери.

*(Бpeдбepи P. 451° по Фаренгейту. M., "Мир", 1964, с. 62 - 66.)

**(Там же, с. 66.)

Естественно, что этот мрачный прогноз появился прежде всего в США, здесь раньше, чем где-либо еще, сложились черты "массового общества". Но симптомы болезни вскоре стали очевидны и в Европе, и тревога Бредбери оказалась близкой и понятной Трюффо. "История Бредбери заинтересовала меня тем, что в ней есть реального; костры из книг, преследования мысли, террор идей - явления, не раз повторявшиеся в истории человечества. Вчера они проявлялись жестоко и открыто. Сегодня они принимают более скрытые, мирные, но тем более опасные формы"*. И еще: "Пластинки, магнитофоны, кино, телевидение, транзисторы, приемники... мы смотрим, слушаем. Эти действия заставляют все время быть "во вне", не дают углубиться в себя, сосредоточиться, поразмыслить. Они лишают нас одиночества, которое неразрывно связано с чтением. Люди покупают книги, но не читают их. Даже самые образованные интеллектуалы вдруг возвращаются к традиции устной передачи: книг не читают, а говорят о них на основе того, что сказал кто-то, тоже, вероятно, не читавший, а наслышавшийся со стороны. В нашем обществе книг больше не жгут по приказу Гитлера или святой инквизиции. Их делают бесполезными, их удушают изображениями, звуками, предметами".

*(Truffaut Franqois. Journal of Fahrenheit 451, "Cahiers du Cin6ma" in English, numbers 5, 6 and 7 (1967), 1968, № 6. (Все дальнейшие цитаты из дневника фильма приведены по данному изданию).)

Свой фильм Трюффо начинает с образа этой, чуждой ему цивилизации, ее главных составляющих. Камера долго идет по крышам домов, запечатлевая лес телевизионных антенн, а потом по шесту, как в ранних чаплиновских фильмах, соскальзывают пожарные и в черных, как деготь, смоляных костюмах стоят шеренгами по бортам мчащейся, воющей пожарной машины - эпоха массовых коммуникаций, эпоха преследования мысли.

Эти две темы идут через всю картину. Телевизионная комната, где на стенах-экранах кривляются, орут "родственники" и ведущий программу прямо по имени обращается к каждой зрительнице (новинка техники), задавая вопрос именно ей и требуя механического "да" или "нет". И сначала растерянно запинаясь, а затем радостно Линда - жена героя - лепечет свои ответы и получает в награду поощрительный комплимент: "Ты фантастична, Линда". Агрессию средств массовой коммуникации, принуждающих человека раствориться в зрелище, подчинение воли, воспитание автоматизма при видимости сотворчества раскрывает Трюффо в этом эпизоде. Режиссер еще раз опосредованно вернется к системе: человек - техническая цивилизация будущего, когда опоенная, одурманенная передачами Линда примет флакон снотворных таблеток. Приезжают санитары, и машина-кобра, чавкая, отсасывает "темноту, яд, скопившиеся за многие годы", а вторая машина "откачивает кровь, заменяя ее свежей кровью и свежей плазмой". Сам язык Бредбери в этой сцене указывает на ее символический характер. Такова она и для Трюффо - перед нами ритуал подмены человека, не только мысли, но и плоть его уже чужая.

А от пожарной команды Бредбери идет к зловещей черно- красной тумбе с мигающим фонарем, куда опускают доносы о спрятанных книгах. К обыскам на улицах (книгу вынимают из коляски младенца, брандмейстер грозит ему пальцем), к школьникам, одетым в одинаковые серые мундирчики, к школьной вешалке, на которой висят, как пустые коконы, одинаковые серые пальто, и, наконец, к кострам из книг.

Сцены сожжения книг - кульминация фильма, ключевые для понимания его идей и стиля. Приступая к "Фаренгейту", Трюффо записал: "Я люблю снимать такие сцены, как сожжение старой дамы вместе с книгами или сожжение Монтегом Капитана...

Но мое воображение, слишком привязанное к реальности, не может их изобрести... ко мне на помощь приходит Рей Бредбери, предлагая те самые крайние ситуации, которые мне необходимы, чтобы избежать привычного документализма, слишком большой зависимости от реальности, закрепощающей воображение". С другой стороны, он замечает, что "характеры героев недостаточно реальны и недостаточно сильны из-за исключительности исходной ситуации... И я обязан бороться с этим, пытаясь придать действию на экране большую жизненность". В противоречии между стремлением к фантазии и тяготением к реальности определялся стиль будущего фильма.

Ощущая недостаточность характеров, их схематизм, как правило, свойственные фантастике вообще, Трюффо искал опоры для своего документализма в обстановке, среде действия, его атмосфере, заставлял играть вещи. Героями фильма вместе с людьми, а может быть, прежде, чем люди, стали книги. Костры из книг - образ гибели культуры... Он волновал Трюффо давно, еще со времени "Жюля и Джима". Но там костры из книг, запечатленные нацистской хроникой, врывались в игровой фильм как символы и координаты времени. Здесь они становятся образом, в котором реализуется тема произведения.

Пожар тайной библиотеки, вместе с которой сгорает старая дама, снят как космическая трагедия, как гибель человеческой культуры. Причем старая дама выступает в качестве протагониста действия лишь до тех пор, пока не чиркает спичкой, зажигая пожар. С этой секунды принятого и осуществленного решения она уже не интересует режиссера. Есть трагедия гибели книг. Как писал Трюффо, "...только сегодня я заметил, что в этом фильме нельзя ронять книги за пределы кадра. Я должен прослеживать их падение до самой земли. Здесь книги как живые герои, и прерывать их падение - все равно, что срезать рамкой голову актера".

Пожар - серия смертей, увиденных, горестно прослеженных - от момента, когда книга, еще не тронутая, прекрасная, живая, лежит, привлекая своим заголовком: Эсхил - "Трагедии", Достоевский - "Преступление и наказание", Толстой, Дали, Сартр; и вот край листа начинает темнеть, коробиться, сворачиваться от жара трубкой и вдруг вспыхивает ярким языком пламени, оставляя после себя кучку пепла. Камера оплакивает смерть книг как невозвратимые потери. В шкале ценностей Бредбери и особенно Трюффо книги занимают равноправное с людьми место. Не случайно в финале фильма мы встречаемся с людьми-книгами. Они добровольно стали "Государством" Платона или "Размышлениями" Марка Аврелия, "Откровением Иоанна Богослова" или "Критикой чистого разума" Канта, они растворились в этих сгустках культуры, понимая, что их собственная жизнь обретает смысл в сохранении великих творений.

В сценах пожара режиссер дает волю чувствам: страдает, волнуется, плачет. И он как будто нарочито сдержан, изображая своих героев. Художник, всегда обращавшийся к мелодраматическим сюжетам, он более всего боится мелодрамы как способа выражения, как отношения и тона. Страх "впасть в мелодраму" не покидает его и на страницах дневников съемок. Отсюда поиски героев "от противного". "Капитан (брандмейстер Битти в романе. - Ю. X.) будет ужасно симпатичным, и это прекрасно... Мы все более удаляемся от мелодрамы, а сама роль становится более живой и человечной". Нет никакого романа Монтега со встретившейся на его пути девушкой Клариссой. "Во всяком случае, я сделал Клариссу бесполой, чтобы не впутывать ни ее, ни Монтега в обычную историю супружеской измены, которая достаточно популярна и без научной фантастики. Кларисса просто маленькая девушка, рассудочная и вопрошающая". Еще более рассудочен Оскар Вернер, исполняющий главную роль Монтега. Режиссерское задание совпало здесь с природой актера - холодноватого и рационального. Джулия Кристи, исполняющая в фильме две роли - Клариссы и жены Монтега Линды, - значительно интереснее своего партнера. Актриса не боится сходства героинь и почти не меняет грима. Разница во взгляде - безучастном у Линды и живом, полном любопытства у Клариссы. Разница и в способе съемки. "В роли Линды, - писал Трюффо, - я буду снимать ее главным образом в профиль, оставляя фас для роли Клариссы. Ее профиль как раз очень красив, в духе рисунков Кокто: выдающаяся верхняя губа, огромный широкий вампиристый рот...". Человек-профиль, двухмерный, плоский. И человек-фас, распахнутый навстречу жизни, ее вопросам и загадкам.

И все же во всех исполнителях этого фильма ощущается некоторая душевная замороженность, некая отстраненность от своих героев. Резкая цветовая гамма фильма, в которой начисто отсутствует нежная умиротворяющая пастель, а господствуют напряженные контрасты кроваво-красного, огненного, и черного, смоляного, не согласуется с таким стилем актерского исполнения, с холодноватым, "извне" режиссерским подходом. Кое-что здесь объясняется характером дарования самого Трюффо, его эстетикой художника постчеховского периода, бегущего открытых мелодраматических страстей, сентимента и банальности. Но дело не только в этом.

Картина поражает странностью своего интерьера, в котором соседствуют монорельсовая дорога и допотопные телефоны, автоматические двери и старый бретонский кофейный сервиз. Можно понять это как желание создать некое вневременное пространство, как намек на то, что опасности, обозначенные фильмом, существуют и существовали во все времена. Можно, наоборот, воспринять эти контрасты как особую характеристику времени, в которой произошел болезненный разлом, что-то в технике ушло вперед, а что-то вернулось вспять или осталось на месте.

Но глубинный смысл этого решения выясняется только в сопоставлении с общими принципами подхода Трюффо к фантастике и того, как эти принципы развивались.

Приступая к съемкам, Трюффо записал: "Три года назад "Фаренгейт" представлялся научно-популярным фильмом, в котором должны были найти место различные находки и шутки и т. д. С тех пор появились Джеймс Бонд, поп-арт и Годар, черт побери!"

'451º по Фаренгейту'. В жутком будущем, показанном Бредбери и Трюффо, пожарные жгут книгим, а разучившиеся читать люди проводят все время у телевизора

Какие дороги к научно-популярному фильму с находками и шутками закрыли Джеймс Бонд и Годар? Джеймс Бонд - это постановочные с разгулом технической фантазии и политически тенденциозные картины. Это циничный супермен, любыми средствами добивающийся успеха. Годар в "Альфавиле" и "Предвидении" - это попытка заглянуть в будущее, создать его визуальный и психологический образ.

'451º по Фаренгейту'

Трюффо, более всего опасающийся повторений, идет иным путем. Через полтора месяца после начала съемок он пишет: "По правде говоря, фильм "451° по Фаренгейту" разочарует любителей фантастики. Это - научно-популярная картина в манере "Шербурских зонтиков". Взамен принципа - нормальная история, где поют, вместо того чтобы говорить, - перед нами нормальная история, в которой запрещено читать". Итак, нормальная история, ничего фантастического. Вспомним принцип Бредбери: "Фантастика - реальность, доведенная до абсурда". Реальность схвачена, но что же с абсурдом? И здесь многозначительное добавление Трюффо к вышеприведенной записи: "Это просто, как сказать "здравствуйте", но разве "здравствуйте" так уж просто?" И в другом месте: "В данном случае дело было в том, чтобы рассказать фантастическую историю обыденно, делая банальными слишком странные эпизоды и анормальными эпизоды бытовые". Какая-то непонятная, извращенная логика. Казалось бы, зачем странные эпизоды сводить к банальности и делать анормальными бытовые эпизоды. И это не только слова. Парадоксальные сочетания разных эпох в интерьере - осознанный принцип: "Мне хочется взглянуть со стороны, как это имело место с "Жюлем и Джимом", который был сделан как исторический фильм, чтобы избежать опасности впасть в мелодраму. Разумеется, превращать "Фаренгейт" в исторический фильм - дело рискованное, и тем не менее я склоняюсь понемногу к такому решению. Я беру телефоны с рожками эпохи Гриффита, платья Кэрол Ломбард и Деби Рейнолдс, пожарную машину мистера Дидса. Мне хочется сделать "антидайджест"... Короче говоря, я работаю шиворот-навыворот, словно речь идет о съемках картины "Джеймс Бонд в средние века".

'451º по Фаренгейту'. Монтег-Оскар Вернер. Брандмейстер Битти-Сирил Кьюсак

В этом признании - ключевые слова "антидайджест" и "шиворот-навыворот". Трюффо не хочет делать "легкую", "механически усвояемую картину", он все время ставит зрителя перед загадочными парадоксами, странностями, которые заставляют действовать его мысль. И он работает "шиворот-навыворот", нарушает нормальную логику, чтобы острее показать волнующие его вещи. Если употреблять брехтовский термин, то Трюффо прибегает к "очуждению" действительности в жанре фантастического фильма. Для него это формула примирения его документализма, привязанности к реализму и крайних, невероятных ситуаций Бредбери. Он берет составляющие реальной действительности, чтобы показать их зрителю в необычном фантастическом сочетании, в абсурде. А абсурд выводит из реалий. Это есть фильм-гипотеза, в которой автор смотрит со стороны, "ничего не навязывая зрителю, не очень заставляя его верить в события". И гипотеза, проникнутая печалью, - в финале под густым, все засыпающим святочным снегом ходят люди-книги, повторяя свои тексты и исчезая в снежной пелене.

'451º по Фаренгейту'. Джулия Кристи в двух ролях-Линды и Клариссы

Применение Трюффо принципа остранения к фантастике имело значение не только для него самого. Как оказалось, за ним было будущее, на этом эстетическом принципе строится такая картина, как "Заводной апельсин" Стэнли Кубрика.

От категорических утверждений, быстро опровергаемых стремительными темпами научно-технической революции, кино начинает переходить к гипотезам, в которые, может быть, не следует до конца верить, но которые стоит внимательно рассмотреть.

* * *

Если в литературе антиутопия весьма быстро обрела каноническую форму в сочетании авантюрного и философского романа, то в кино она все время заимствовала чужие структуры, гибко приспосабливалась к требованиям различных жанров. Детектив из сериалов в "Альфавиле", некая сложная смесь мелодрамы, фильма ужасов и социального романа в "Метро- полисе", киноповесть в "451° по Фаренгейту". "Вползание" в канонические киноформы иногда проходило без особых потерь для литературного первоисточника, как это случилось в "Фаренгейте", иногда же заимствование готовых киноформ сопровождалось серьезными метаморфозами произведения, положенного в основу фильма.

Картину "Планета обезьян" режиссер Шаффнер сделал в излюбленном Голливудом жанре "космической оперы". Крушение ракеты посреди озера при посадке на планету Сорора. Три члена экипажа с трудом выбираются на землю, четвертая - женщина - "не попала" под действие закона относительности, и глазам зрителя предстает ее истлевший скелет с копной длинных волос. Один из героев водружает на планете американский флаг под иронические возгласы товарищей. Затем путешествие по скалистой пустыне, величественной в своей дикой перво- зданности. И когда силы на исходе - встреча с людьми.

Но люди на этой планете оказываются дикими, лишенными разума, и ведут себя как обезьяны. А обезьяны, наоборот, - разумными, живущими по законам человеческого общества. Эта "перевернутая" парадоксальная ситуация - общая в романе Пьера Буля и поставленном по нему фильме. Кстати, обезьяньи маски сделаны настолько виртуозно, а ситуация доказана столь логично, что через некоторое время действительно начинаешь воспринимать обезьян как людей, а людей как обезьян. Но дальше между романом и фильмом начинаются существенные расхождения.

Пьер Буль - автор романа "Мост через реку Квай" и ряда других известных книг - написал "Планету обезьян" в свифтовской традиции. Это сатира на буржуазное "массовое общество" "с его стандартизацией желаний" не только производства, но и вкусов", духовной убогостью и обезличенностью. На планете обезьян жители делятся на три категории: гориллы, которые "дают общие указания" и командуют прочими обезьянами. Орангутанги, представляющие официальную науку, искусство и литературу и готовые "с пеной у рта отстаивать любое традиционное старье". И шимпанзе - интеллигенция планеты. Воспоминания героя о Земле, о ее литературе, промышленности, юриспруденции приводят его к мысли, что все эти институты вполне могли бы функционировать в царстве обезьян. А обезьянья биржа, где "все походили друг на друга и ни в ком даже не было проблеска мысли. Все были одинаково одеты, и на всех мордах застыла та же маска сумасшествия"*, властно заставляет героя вспомнить родную планету. "Никто больше не читает: даже детективные романчики кажутся произведениями, требующими слишком большого духовного напряжения". "Мыслительная лень" все больше завладевала людьми, они деградировали, а в обезьянах пробуждался разум, и в один прекрасный день хозяева и слуги поменялись местами: врачи заняли место подопытных животных, дрессировщики стали делать сальто в обезьяньем цирке. Все произошло в результате естественной эволюции человеческого общества.

*(Буль Л. Планета обезьян. Библиотека современной фантастики, т. 13. М., "Мол. гвардия", 1967, с. 157.)

Ироничность и парадоксальность французского романа сменилась серьезностью и дидактичностью американского фильма. Дело не только в различии национального темперамента, но в разном адресе произведений. Интеллектуальный роман переведен в кинопроизведение сферы "массовой культуры". Фильм стихийно ищет ходы менее оригинальные, но более эффектные, легче адаптирующиеся к традиционным формам кинозрелища. Все как в фильмах Джорджа Пала по Уэллсу.

'Планета обезьян' и ее продолжения. В романе Буля и фильме Шаффнера поменялись местами. Обезьяны унаследовали все качества мещанской психологии: консерватизм мышления, жестокость, презрение к другим-непохожим, а значит, низшим существам

Крушение, путешествие через пустыню, плен у дикарей и, наконец, облава. В романе героя не покидает странное ощущение раздвоенности. Он добыча, затравленная, охваченная ужасом, которую преследуют загонщики и охотники гориллы. И одновременно он как бы наблюдает все со стороны, дивясь и усмехаясь тому, как похожа эта охота на земное сафари, со всеми традициями моды и неосознанной безжалостностью. В фильме облава - это только жуткая сцена травли и бойни, где одетые в рыцарские колеты обезьяны преследуют голых людей, убивают, сажают в клетки, обращаясь, как с животными. Здесь уже проглядывает та тема, которая, судя по всему, была побудительной для Шаффнера, когда он взялся за постановку фильма. Его волнует проблема расового угнетения, человеконенавистничества, нетерпимости. Бесспорно, эта тема была более жгуча для раздираемой расовыми волнениями Америки конца 60-х годов да остается таковой и сейчас, но в романе Буля она имеет подчиненное значение. Шаффнер показывает людей в клетках, травлю "чужака", случайно попавшего в обезьяний город, опыты над людьми. И опять-таки в романе профессор Антель добровольно и стихийно предпочитает удобную клетку, мягкую соломенную подстилку, подачки добрых обезьян и бессловесную подругу треволнениям ученого. В фильме он становится идиотом, так как ему сделана операция на мозге. Иначе говоря, в книге голый дикий человек сам виновен в своем бесправном угнетенном положении. В фильме он жертва расистов-обезьян.

Публицистика в фильме Шаффнера соединяется с коммерцией. И тогда - погоня за героем, скачки на лошадях и перестрелка в духе вестерна. Старый орангутанг, который оказывается не тупым, а наоборот, дальновидным, не желая признавать разум в человеке, говорит: я знал, что люди обладают разумом, но вы жадные существа, все обращающие в пустыню. И наконец, путешествие героя в запретную зону, где на песчаном пляже он видит странное заржавленное сооружение, узнает сброшенную с пьедестала, наполовину ампутированную статую Свободы и понимает страшную истину: в результате космического путешествия через две тысячи лет он попал обратно на Землю, пережившую атомную катастрофу и гибель человеческой цивилизации...

"Планета обезьян" дала начало целой серии картин, в которой были использованы маски и декорации первого фильма.

В следующей серии, "По ту сторону планеты обезьян", герой, освободившийся из неволи, вместе со своей еще полудикой невестой Новой на одном коне, подобно героям вестерна, скачут по берегу океана и в конце концов попадают к людям. Оказывается, на планете сохранились остатки человеческой цивилизации. Полуразрушенным тоннелем нью-йоркской подземки герои выходят к массивному зданию фондовой биржи, к уцелевшим людям. Это странное племя, которое поклоняется атомной бомбе, выставленной в центре огромного зала, и обладает способностью к телепатии. (Характерно, как массовое искусство, современный кинобульвар использует расхожие идеи фантастики, сенсационные проблемы науки, политической жизни и быта.)

Последние люди, одетые в белые капюшоны, оказывается, могут воздействовать на мозг своих противников, вызывая в них агрессивные инстинкты, и тогда Хестон-Тейлор начинает душить свою возлюбленную Иову. Один из самых страшных кадров фильма, когда люди снимают капюшоны, снимают человеческие лица - они оказываются масками, а под ними - обезображенные, покрытые язвами, лишенные кожи черепа мутантов, поколения которых подвергались радиоактивному воздействию, - еще одна муссируемая в фантастике идея реализуется на экране.

В сущности, все обезьянье государство сделано в духе фельетона, комический эффект которого в том, что аксессуары человеческой жизни перенесены на обезьян. Если у Пьера Буля обезьяны - это люди, доведенные до обезьяньего состояния, то в фильме обезьяны смешны просто тем, что они занимаются привычными людскими делами. Обезьяны парятся в бане, две обезьяны-женщины спорят, как лучше выкармливать младенцев - искусственным молоком или грудью. Воинственная горилла на митинге призывает начать борьбу за жизненное пространство, обезьяны-хиппи выходят с лозунгами "лучше любовь, чем война", обезьяны-солдаты учатся приемам штыкового боя. Сценарист Пол Ден и режиссер Тед Пост остраняют быт, политику, нравы человеческого общества, перенося их в общество обезьян, однако делают это по большей части без сатирического прицела, просто чтобы позабавить зрителя. Фильм получает видимость злободневности и проблемности и в то же время остается зрелищем и развлечением. Это и есть в основе своей задача фантастики второго эшелона, которая лишь иногда ухватывает настроения и внутренние импульсы массового зрителя.

Заключительная, пятая серия 'Битва за планету обезьян'

Произошло ли это в фильме "По ту сторону планеты обезьян"? Пожалуй, картина осталась просто развлечением. В финале обезьяны уничтожают людей. Бомба взрывается, планета гибнет в атомном взрыве. Но две наиболее симпатичные обезьяны сумели улизнуть в космос, чтобы начать на другой планете новую обезьянью цивилизацию и дать материал для третьей серии - "Бегство с планеты обезьян". А затем четвертую и пятую серии - "Завоевание планеты обезьян" и "Битва за планету обезьян", в которых авторы настолько выдохлись, а зрители устали, что даже фирма "XX век Фокс" поняла: "обезьянья жила" иссякла.

* * *

При всей подчиненности современной экранизации антиутопии кинематографическим канонам - в ней, как и в антиутопии литературной, сохраняются некоторые устойчивые структурные особенности. Прежде всего это активная на всех "этажах" произведения роль прошлого, существующего как некая точка отсчета, постоянный сюжетный мотив и фабульный ход.

Отношение к прошлому - критерий оценки героя. Любимый персонаж Бредбери в "Фаренгейте" Кларисса все время вспоминает и рассказывает про то, что "было очень давно", "тогда все было иначе". "Тогда люди считали, что у всех должно быть чувство ответственности", тогда автомобили ездили со скоростью сорок километров в час или их не было вообще, а люди вечерами не смотрели на экран, не слушали радио, а просто разговаривали.

С другой стороны, злой демон, идеолог антикнижной цивилизации брандмейстер Битти тоже вспоминает о прошлом как о времени, "когда все это началось". Прошлое, как неприятие настоящего и как опора его, делит героев фильма.

В большинстве антиутопий прошлое противоположно настоящему, и потому правители предписывают его забыть или уничтожить, а герои, борясь с существующим порядком вещей, настойчиво ищут его следы. Запрещено изучение истории в государстве Альфавиль и в "Прекрасном новом мире" Хаксли. И важнейший сюжетный мотив "1984" - настойчивые поиски Уинстоном Смитом следов, фрагментов подлинного, неискаженного прошлого. Его беседы со стариком рабочим, который все забыл, его бессознательная тяга к лавке антиквара. В "другом" прошлом он настойчиво ищет опору для борьбы.

Встреча с прошлым, как уже отмечалось, - фабульный ход, внутренняя идея "Взлетной полосы" Маркера. Примечательно, что герой, который среди своих странствий во времени встречается с людьми будущего, отказывается уйти с ними, его властно влечет к себе прошлое: фруктовый сад, домик в зелени, залитый солнцем, голуби, пьющие воду из лужи, смеющееся лицо девушки.

Во всех романах и фильмах, рисующих жуткое будущее, прошлое - представляемое, вспоминаемое или посещаемое - это "милое" прошлое, "солнечное" прошлое, "неторопливое", "безмятежное" и "ласковое". Его трудно точно, датировать - у Бредбери оно расположено где-то там, до социальных потрясений нашего века, у Уэллса отнесено еще дальше - в викторианскую Англию. Точнее сказать, это даже не временной период, а некое эмоциональное состояние, предмет авторской тоски. Это острова покоя, патриархальности, устройство жизни, еще не перемолотое жерновами технического прогресса и современной цивилизации.

Пожалуй, можно сказать, что антиутопия - это одновременно утопия о прошлом. Ее авторы и герои находятся в постоянных "поисках утраченного времени".

Но тот же Маркер сурово отбрасывает утопические иллюзии. Его герой умирает, встретив в прошлом на взлетной полосе Орли самого себя ребенком. Человек не может переиграть свою жизнь и жизнь общества. Прошлое закрыто.

Еще одна постоянная черта структуры антиутопии проявляется в ее герое. Этот герой обычно чужак, как в фильме Кавани "Каннибалы", попадающий в город разгромленной революции и по непониманию или незнанию нарушающий приказы властителя. Или это даже инопланетянин Меру, попадающий на Сорору и отстаивающий право быть мыслящим человеком в царстве обезьян. Либо это опять-таки чужак Лемми Кошен в "Альфавиле", защищающий естественные человеческие чувства с пистолетом в руках.

Другая категория героев - люди, как бы просыпающиеся от спячки, от гипноза и сознающие свою естественную природу, свое призвание. Монтег в "451° по Фаренгейту", Наташа в "Альфавиле". До странности похожими словами описывают авторы их возрождение - когда с трудом разлепляются губы и Наташа с усилием говорит "Я тебя люблю". И читает медленно свои первые печатные строчки Монтег. Пробуждение для них - одновременно восстание.

Какова же социальная и философская природа этого героя, противостоящего мрачному миру антиутопии? Авторы всех произведений определяют его как естественного человека, обладающего нормальными реакциями, потребностями и, главное, отстаивающего плохо или хорошо, успешно или безуспешно свою личность. По сути дела, в постоянном конфликте человека и государства в антиутопии нашел свое выражение страх перед тоталитарными фашистскими тенденциями современного империализма, перед реальностью научно-технической революции на Западе, превращающей человека в деталь системы, в одномерного потребителя "массового общества".

Однако довольно быстро выяснилось, что героям большинства антиутопических фильмов, в сущности, нечего противопоставить технократической, тоталитарной концепции мира, кроме защиты "естественной природы" человека. Картина Трюффо с ее отстаиванием ценностей культуры в этом смысле исключение. А борьба за "естественную природу" человека, не соединенная с социальным идеалом, закономерно должна была свестись к упованию на биологическую сущность индивида, на первобытность, сопротивляющуюся всякой дисциплине, всякому ограничению. Традиционная гуманистическая концепция начала распадаться.

Авторы всех до сих пор рассматриваемых фильмов исходили из убежденности в изначальной доброте человека, душу которого коверкает и стирает индивидуальность тоталитарное общество. Добро и зло распределились на полюсах: личность - общество. Но в 1971 году появился фильм, где привычное соотношение было нарушено, а концепция современного человека радикально пересмотрена. Этот фильм - "Заводной апельсин".

Принципиальная особенность и шаг к последнему пределу отчаяния этой картины состоит в том, что вина за кошмар будущего возлагается не на государства, как в "Альфавиле", - стоит разрушить электронный мозг и убить профессора Брауна, и жители в домах, залитых солнечным светом, вспоминают о человечности и учатся любви. Не на массовые средства коммуникации - стоит научиться читать хорошие книги, и жизнь меняется. Не на вещи трансцендентные. Но на самого человека. На глубинную, сокровенную суть его существа, властно сообщающую ему два мощных импульса - насилие и секс.

...Во весь экран - глаза... два сумасшедших ока с расширенными бешеными зрачками, вывороченными белками смотрят на нас, людей сегодняшнего дня, - смотрят, не мигая, упорно, изучающе. Один глаз подведен, загримирован, другой - не тронут. А 'потом камера отодвигается. Раз - и на экране лицо героя, длинные волосы, воспаленные губы, чаплиновский котелок и кажущийся столь неуместным бокал с молоком в поднятой руке. Два - еще отъезд камеры, и в кадре его товарищи: накрашенные губы, клоунский грим, длинные волосы, черные котелки и белые комбинезоны с гульфиком как рыцарским знаком отличия. Три - и открывается бар "Молочная корова": столы в виде голых женских фигур, как бы делающих "мостик", волосы, покрашенные в разные цвета, и "натуральная" белизна тела - бокалы с молоком и коктейлями располагаются на животе. Молоко течет струйкой из женской груди.

Постепенно, как бы ступенчато, рывками, вводит Стэнли Кубрик в жутковатый мир близкого будущего. От глаз, от сути человека к миру, определенному этими глазами, этой сутью. Ибо в этой картине не человек "совокупность общественных отношений", а мир, общество - производное от сути человека. Сути, которую нельзя изменить, не разрушив саму личность.

И как только мы успеваем осмотреться в этом мире, где, в сущности, нет ничего фантастического, лишь сгущены, заострены черты моды в костюме и декоре, звучит голос героя, повествующего о самом себе: "Так мы сидели и думали, что мы будем делать дальше". Рассказчик как бы отчуждает происходящее, он становится между зрителем и событием, снимая сиюминутность, непосредственность. Это не внутренний монолог, а прошедшее время - "сидели и думали", рассказ об уже случившемся, не совершающееся, но свершенное.