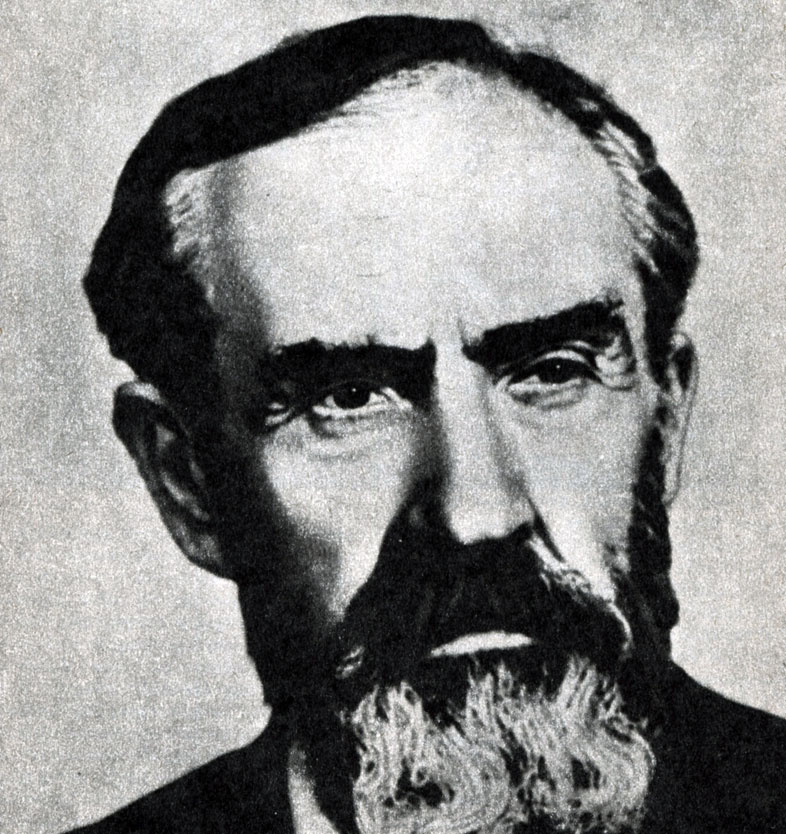

Василий Чхаидзе (Лордкипанидзе Н.)

Чхаидзе Василий Исакович

Первый раз Василий Исакович Чхаидзе снялся в кино, когда ему было за шестьдесят. Точнее - шестьдесят четыре года. Выбор Эльдара Шенгелая - он искал тогда исполнителей для "Необыкновенной выставки" - показался хоть и несколько неожиданным, но по-настоящему никого не удивил. И не потому, что Чхаидзе хорошо знали как театрального актера (а он долгие годы им был), но как раз по иной причине. Если сформулировать ее коротко, она будет выглядеть приблизительно так: грузинское кино осваивало новый жизненный материал, и освоение этого материала требовало новизны во всем, в манерах и приемах игры в частности. Складывались новые формы - нужны были и новые люди. В числе этих новых людей Василий Чхаидзе и оказался.

Оказался - и удержался, и не просто удержался, а стал необходим для молодого грузинского кино. (Мы пользуемся этим определением за неимением другого, лучшего. Новая школа, новое художественное направление, возникшее с начала шестидесятых годов и связанное в первую очередь с именами Т. Абуладзе и Р. Чхеидзе, было действительно направлением молодых, отсюда и молодое грузинское кино, представленное теперь и пятидесяти" и тридцатилетними.)

Тут, правда, возникает еще один вопрос. Кто стал необходим - актер, в силу его таланта и свойств дарования, или герой, увиденный Резо Габриадзе с той полнотой, точностью и правдивостью, которые позволяли заметить, что перед нами не случайное лицо, а определенный тип? Нечто несомненно общее открылось всем в той роли, которую сыграл Василий Чхаидзе.

Но именно оттого, что характер был так счастливо угадан, он надолго приковал к себе внимание художников. Разумеется, не Пипиния то в одной, то в другой, то в третьей картине появлялся впрямую после "Необыкновенной выставки", но некто, в существенных чертах на него весьма и весьма похожий.

Так что же сыграло решающую роль в судьбе актера? Случайность или органическое совпадение его дарования с теми особенностями, которые характеризовали новую художественную школу?

Как ни странно это покажется на первый взгляд, но один из ответов на вопрос дает его биография. Окончив в 1924 году гуманитарный техникум (а родился он в 1905-м), Чхаидзе уже в следующем поступает в драматическую студию при театре Руставели, а потом работает артистом в Батумском государственном академическом театре. Работает (всего год) и снова поступает учиться, на этот раз в Тбилисский университет, на филологический факультет. Кончает, но западной филологией не занимается, а снова на несколько лет идет в театр, чтобы затем почти двадцатилетие, с 1937 по 1956 год, преподавать в средних школах русский и немецкий языки.

'Необыкновенная выставка'

Кажется, жизнь определилась. Чхаидзе уже за пятьдесят, но снова поворот, и он снова в театре, уже в Потийском, откуда через шасть лет, в 1962 году, уходит на пенсию. Там же, в Поти, по рекомендации товарищей по сцене, его и находит съемочная группа "Необыкновенной выставки".

Легко угадать, что за этой чересполосицей. Угадать по настойчивости возвратов и неизбежности уходов. Почувствовать ощутимо, как вера сменяется разочарованием, а разочарование - надеждой. Понять уже из того, что было сделано в кино, что именно надежда оставалась неистребимой и что, окажись ее чуть меньше, сыграть то, что он сыграл, и сыграть так, как он сыграл, Василий Чхаидзе никогда бы не смог. Усталого привкуса разочарования нет в его ролях, и это, пожалуй, самое удивительное.

Вы помните, как начинаются "Чудаки" - следующий после "Необыкновенной выставки" фильм Э. Шенгелая, в котором режиссер снова занимает В. Чхаидзе в главной роли.

Слышится мерный рокот барабана, и под этот рокот, под звуки голоса, тоже подчиненного ритму музыки, камера открывает нам высоту неба, к которому тянет ветви могучее дерево, простор равнины, плавно сбегающей к селению, старика и юношу, привольно расположившихся на этой равнине. Юноша танцует, а старик руководит его танцем, а затем присоединяется к сыну, и видно, что им хорошо. Хорошо и радостно чувствовать свое умение, погордиться им друг перед другом, а утомившись, приступить к трапезе, для которой, правда, есть у них только вода, хлеб и лук. Но это ничего, что еды мало, еду они возьмут в долг, как не раз делали, и вместе с тем, кто принесет им вино и цыпленка, затянут застольную песню.

Они целиком уйдут в это пение, и мы с удовольствием будем их слушать, но вдруг случится беда. Старик умрет. Умрет мгновенно, будто не умер, а просто прилег на землю отдохнуть. Сын не сразу поймет, что отца не стало, и мы не сразу поймем и захотим в это поверить. За те короткие минуты, что нам довелось его знать, столько открылось в нем и славного и истинно-детского, что смерть, казалось, не могла к нему прикоснуться. Не ей он принадлежал, а тому, что вокруг: природе, людям, жизни.

'Необыкновенная выставка'

Рассказанное - экспозиция фильма, и не эта, а другая роль станет в нем главной, однако и в этой, эпизодической, скажется едва ли не все, что присуще Чхаидзе. Не исчерпывает его возможностей, отнюдь нет, но являет как бы этическую и эстетическую основу, на которой строятся и развиваются характеры его причудливых, неожиданных героев.

Вот хотя бы этот старик - почему он учит сына танцевать, а не отправляет его в поле? При том состоянии, в котором они находятся, лезгинка - едва ли не прихоть. И если уж позволить себе заниматься ею, то как-нибудь вечером, а не в разгар летнего страдного дня. Тут уж не только никакого прямого смысла нет. но видится нечто ему противоположное. Но почему-то это противоположное, а значит, стоящее рядом с небрежением, ленью, никак с нашим героем не связывается. Связывается что-то другое, что лежит совсем в иной области, а не то, что он ленив и работать вовсе не хочет.

Будь так, оператор Гено Чирадзе и режиссер Эльдар Шенгелая сняли бы эпизод по-другому. Но тут даже одна деталь, без остальных, подобное предположение наглядно опровергает. Когда героя не станет, мы опять увидим то же дерево, что и в самом начале картины.

Теперь она снова перед нами, и оттого, что камера открывает его медленно, медленно и скользит по нему все выше и выше, чтобы под конец раствориться в бездонности, это ее торжественное движение невольно связывается с тем, чья душа только что отлетела,- когда хотят снизить образ, с такого рода метафорой его не сопрягают.

'Необыкновенная выставка'

Много ли человеку земли нужно? Толстому-проповеднику казалось, что мало: ровно столько, сколько для могилы. Для Шекспира, если есть столько, что лишь умереть можно, считай, что ты заживо погребен. Душа стремится ко всему, к обладанию всем: весельем, радостью, счастьем.

Когда отец и сын вот так танцуют - хочется сказать истово танцуют, а не бестолково топчутся на месте, когда они потом так же истово сидят за трапезой и поют, вы чувствуете, что перед вами нечто более значительное, нежели просто бытовые сценки. И не потому, что быт показан остраненно, с намеком на философский смысл. Намека как раз нет, и потуг на философичность тоже нет, но есть тот взгляд на происходящее, который открывает в обыденном его духовный смысл, духовную сущность.

Не преувеличение ли это, не натяжка ли, могут спросить? Кино ведь тоже миновало свой век прямого натурализма, и то, что, по вашему мнению, рождено идеей, может быть просто уровнем профессиональной работы оператора.

Допустим, все дело в зоркости глаза. Но если эта зоркость способна открывать красоту и подводить к мысли, не содержится ли в ней самой элемент художественности, непременно связанной с отбором?

Впрочем, создатели "Чудаков" не то чтобы предугадали подобного рода вопрос и ввели в картину намеренный ответ на него, но завершили фильм так, что с особой остротой заставили почувствовать дорогую им мысль. До времени не назовем ее - вспомним финал.

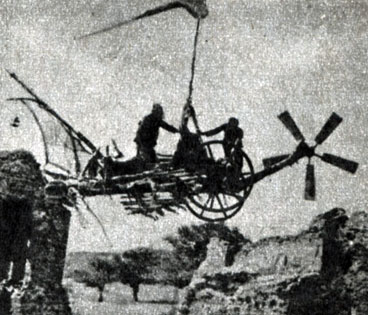

Вспомним, как поднялись в небо двое - старик-ученый и деревенский юноша, сын умершего крестьянина. Вспомним также, что юноша взял на себя долги отца. В этой нищей деревне никто до самой смерти не был от долгов свободным, но никто от уплаты их и не бегал. Наш герой тоже попытался заплатить все, только песню не смог отдать, бурку и бурдюк вина. Вещей у него не осталось никаких, а песню отдавать не было настроения. Ведь ее надо было спеть с душой, а до песни ли после смерти отца ему было?

Но вот теперь, когда поднялись они в небо и парят над родным селом на своей прекрасной, диковинной птице, вот теперь и захотелось юноше отдать последний долг. Смог он его отдать - на сердце у него была радость.

До того как неболет взмыл в воздух, никто, кроме двух чудаков, не верил, что это может произойти. Мы не верили - доброжелательно настроенные зрители, что уж говорить о тех, кто строил героям всяческие козни? Но машина взлетела и, поднявшись в небо, преобразилась. Солнце позолотило ее крылья, ветер надул парус, и стала она похожа на сказочную птицу. И полетела эта птица над Грузией - медленно полетела, чтобы смогли мы и увидеть и запомнить красоту ее гор и долин, ее храмов и рек.

И село, с которого все началось мы тоже смогли увидеть и запомнить, как в одном из дворов старик учил лезгинке маленького внука.

И когда мы все это увидели и еще увидели, что крестьяне не столько удивились волшебной машине, сколько обрадовались ей, словно так и должно было быть, мысль картины, пропитывающая всю ее ткань, но доселе высказанная с юмором, нежели патетически, здесь прозвучала открыто, сильно, поэтически концентрированно. В чем же она была? А все в том же: чем жива душа человека? Разумеется, хлебом насущным - кто этого не знает? Все знают и все помнят, а вот о другом могут забыть: о том, что не хлебом единым жив человек.

Не будем льстить себе и утверждать, что мы - не как все. Ведь это не мы, а чудаки знали, что память нетленна и что любви и веры достаточно, чтобы сдвинуть горы. Мы от этой мысли тоже, конечно, не отрекались, мы ее признавали и разделяли, но вот руководствоваться ею в реальности - не слишком ли это будет? Ответ, скорее, в том, что слишком, и, словно угадав этот ответ и отвернувшись от него, чудаки подняли вверх свою машину. Как укор, как призыв или проще - как утверждение своей веры.

Фильм свидетельствует- как утверждение своего. Им это важно, а мы - как хотим. Чего-чего, но агрессивного напора в "Чудаках" нет - никто тут никого и никуда насильно не тянет.?

Но странное дело: чем больше тут мыслей о своем и чем меньше видимой заинтересованности в нас, тем сильнее к этим мыслям хочется приобщиться, почувствовать себя рядом с теми, кто I способен терпеть, ждать, надеяться и подготавливать желанный исход!

Задумываясь, почему это так, мы неизбежно приходим к мысли о Василии Чхаидзе. Ведь это он - Христофоре, просидевший в тюремной яме едва ли не пятнадцать лет, а потом воспаривший в небо.

'Чудаки'

Поначалу не приходит в голову, что перед нами тот же актер, которого мы уже видели в роли, открывающей фильм. Во многом, разумеется, "виноват" тут грим. Христофоре оброс, всклокочен, что прибавляет ему с десяток лет, но он еще и странен - и это от исполнителя.

Тот, первый, был человеком добродушным, этот - причудливым. Присматриваться к нему было куда как интересно: к его церемонности, неожиданной в данных обстоятельствах, к его учтивости (она шла от сердца, он ни в ком не заискивал), к доверчивости, сразу располагающей в его пользу. И к тому еще, что авторы предложили, а Чхаидзе убедительно поддержал: ни он, ни они не пытаются нас уверить в исключительности героя. Мысль предлагается как раз обратная: что не в исключительных свойствах ума, а в достоинствах сердца тут дело. Именно они определяют успех. "Любовь вертикальна",- с полной невозмутимостью утверждает Христофоре, а раз так - неболет должен подняться. Ведь движим он любовью, строится во имя любви. (В скобках заметим, что хоть рассуждают зрители вполне трезво, эта "вертикальная любовь" мысли о недалекости героя не вызывает. Напротив.) Любовь устремлена ввысь - понятие такого рода по нашим временам хоть и несколько идеально, но согласиться с ним очень хочется. Пусть бы и на самом деле было так, а не иначе - а в данном случае пусть будет так особенно.

Когда-то, в ранней юности, бедный студент полюбил знатную девушку. Она была готова стать его женой, но предрассудки им воспрепятствовали. За оскорбление вышестоящих юноша попал в тюрьму, а девушка с горя умерла. "Если бы мы стали птицами,- так она говорила,- злые люди ничего не могли бы нам сделать". Юноша, теперь старик, всю жизнь и вычислял неболет. Мечта его "незабвенной Тамунии" должна была осуществиться, в этом он не сомневался ни на минуту.

Без такого рода веры роль полностью не могла бы состояться. Могла состояться игра - блестящая, богатая на остроту и выдумку, но все же игра.

Здесь, для того чтобы достичь цели, актеру надо было проникнуться не столько необычностью происходящего- и эту необычность обыгрывать,- сколько его всамделишностью. Чхаидзе этой способностью проникновения в высшей степени обладал. И еще одна черта, для роли необходимая, была присуща и его дарованию и той школе, которую он прошел в стенах театра. Чуть старомодная высокопарность - так мы скажем теперь про эту манеру, а раньше сказали бы - романтическая приподнятость.

Когда начальник тюрьмы обливает стены водой, чтобы стереть с них ненавистные формулы (он не то чтобы очень зол, но не может примириться, что заключенные, занятые своим, то и дело выходят из-под его "моральной" опеки), так вот, когда он, уверенный в победе, формулы смывает, нужно видеть, с какой невозмутимостью высказывает Христофоре очередную сентенцию. "Отсюда не сотрешь",- величественно заключает он, касаясь рукой лба и с гордым презрением глядя на своего мучителя.

Повторяем - школа романтического театра сказывается тут в полной мере и сказывается прежде всего в том, какой смысл актер в общие и высокие фразы вкладывает, как их понимает. Их патетика для него естественна, за ней не поза, но движение души.

Вот тут мы, пожалуй, и подошли к тому, почему именно Чхаидзе оказался столь нужен молодому грузинскому кино. Дело здесь не в степени таланта, хотя талант несомненен, и не в особой способности актера к перевоплощению. Секрет как раз в другом: в том, что и режиссеры и зрители ждут повторения. Ждут встречи с тем самым человеком, которого открыл для кино Василий Чхаидзе.

Нам могут сказать - и замечание будет справедливо,- что мы не точны. Что тип открыл не актер, а сценарист, а актер лишь воплотил найденное. Разумеется, это так, коль скоро нас интересовал бы вопрос приоритета; но в том создании, которое есть экранный образ, у исполнителя своя, и большая, роль. Речь не о том, что замысел может быть им снижен или даже вовсе скомпрометирован - это крайность. Речь о духовной близости героя и исполнителя, о кровности их связи.

Скажем даже больше: характер, воплощенный Чхаидзе в разных фабульных и временных ситуациях, существенно схож с творческой и человеческой индивидуальностью актера. В кино принято говорить о типажности, подразумевая под ней идеальное совпадение внешних черт; сходство может быть и более глубоким - в данном случае это именно так.

Не будем теоретически вычислять, что за характер предстает перед нами в тех фильмах, в которых занят В. Чхаидзе - а он успел сняться в пяти главных и девяти эпизодических ролях. Из "Чудаков" мы уже узнали, каков он; еще больше, в силу особого стечения обстоятельств, он открылся нам в новой работе Р. Габриадзе и Т. Палавандишвили "Родник у дороги".

Ситуация, предложенная Р. Габриадзе, была оправданной и выигрышной- спорить против этого не приходилось, но именно ситуация, а не характеры. Характеры могли обнаружиться и так и этак - как решит постановщик и как увидят их актеры. Комедия положений? Да, но не в чистом виде, потому что к концу новеллы сюжет из комедийного, почти фарсового становится драматическим.

Впрочем, то, что перед нами не буфф, угадывалось и раньше, причем угадывалось благодаря актерам. Это они подготовили финал, заставив нас почувствовать его раньше. Не угадать, не вычислить по фабуле, но именно почувствовать и почувствовать с того самого момента, как Василий Чхаидзе начал заключительный монолог Лира.

'Чудаки'

А до этого все было иначе - в зале то и дело слышался смех, ибо нельзя было не поддаться той непринужденности и тому изяществу, с которыми преподносились комедийные ситуации. То двое сельчан, приехавших по делу в театр, попадали на сцену в момент монтировки, и один из них неожиданно уплывал вдаль вместе с кругом. Круг двигался плавно, бесшумно, и это тихое, но упорное движение как нельзя больше соответствовало облику молчаливого крепыша с таким же крепеньким бурдюком в руках. Попав в это странное заведение - театр, он покорился неизбежности, и только удивление застыло в его круглых добрых глазах. А на другого, на того, что побойчей и помоложе, спускалась сверху сванская башня, и он вместе с беленьким жертвенным барашком (барашек, как и вино, были принесены в дар актерам) кротко взирал на нас из зарешеченного окошка.

Так все начиналось, и было вполне в духе комедийного начала - послать в колхоз, на открытие родника, трех старых актеров, случайно оказавшихся в театре. Впрочем, других и не было: все уехали на гастроли, а этих, в силу их преклонного возраста, оставили дома.

"Да что они теперь и могут, кроме как числиться в труппе",- так, кажется, рассуждали в театре. Во всяком случае, именно это мы поняли из обидчивых и несколько туманных рассуждений оставленных.?

И вот теперь они едут. Родник в деревне открывают в память павших воинов, и выступление актеров должно соответствовать тому настроению, которое будет царить на торжественной и скорбной церемонии. А могут ли эти трое вызвать у людей слезы - подозрения начинают закрадываться в души осторожных крестьян, и они устраивают экзамен.

Что-то теперь будет? Все словно бы движется к тому, что произойдет нечто если и не очень конфузное, то обязательно смешное. И все происходит вроде бы так, но только вроде. Старики безропотно, один за другим, поднимаются в кузове, и на полном ходу звучат страстные и возвышенные монологи. Они читают их, может быть, несколько старомодно, но охотно и самозабвенно - в этом нельзя ошибиться. Их не столько заботит неожиданная проверка - приглашение они ведь уже получили,- сколько радует возможность вновь ощутить себя на сцене, вновь овладеть вниманием публики.

И эта их детская радость невольно передается и нам. Хоть бы прочли хорошо - этого нам теперь хочется, и хочется едва ли не больше, чем самим испытуемым. А они уже остановились в тени густого дерева - передохнуть и перекусить, и один из них объявляет монолог короля Лира. Читать монолог будет Пупли, в его роли - Василий Чхаидзе.

Когда Габриадзе писал сценарий, он знал, кто этого Пупли будет играть; прекрасно знал и то, на что он и режиссер могли рассчитывать, приглашая Чхаидзе. Как бы ни сложилась роль - чуть лучше или чуть хуже, но искренним Чхаидзе был всегда. Ему, возможно, не хватало величественности, возвышенности, может быть, было трудно до конца выдержать "тон" (чем же тогда объяснить, что любимое его прибежище - театр - не очень дорожил таким актером и надолго и, кажется, без особого сожаления отпускал его "на сторону"?). Но чувства его героев легко становились и его собственными чувствами. Величественным он и на самом деле не был, но, когда всматривался в воображаемое лицо мертвой Корделии и громко горевал и плакал, все понимали, что крестьяне нашли как раз того, кого искали. Чувства тут было достаточно, и даже более чем, но это "более" соразмерялось и уравновешивалось безусловной правдивостью.

И стенания, и слезы, и романтическая манера так же подходили этому актеру, как другому - натуральность речи и скептический вид. В стихии высоких мыслей и чувств Василий Чхаидзе был как в своей собственной, но своими были прежде всего возвышенные движения души, а форма, в которой он был приучен их выражать, то и дело его "подводила". Он ощущал себя Роландом, Ланселотом, а гляделся как Дон Кихот, и это драгоценное несоответствие тотчас же было замечено и оценено.

После череды не скажем картонных (от этого грузинский экран спасал темперамент его актеров, в подавляющем большинстве своем прошедших театральную выучку), но несомненно идеадизированных героев экрану был нужен именно такой человек, узнаваемый каждым и всяким, каждому и всякому близкий.

Не утверждаем - равный, равным он как раз не был, но был таким, которому и без просьб, без направляющих подталкиваний хотелось высказать уважение. "Чему посмеешься - тому и послужишь",- об этом думалось, глядя на персонажей Чхаидзе или, вернее, на него самого, но именно оттого, что вначале хотелось улыбнуться, служба не представлялась ни докучной, ни роняющей ваше достоинство.

От идеала искусство не отказывалось - оно только утверждало его иным путем.

Вот, пожалуй, и все. Нет нужды подробно говорить об остальных работах актера - в лучших из них и прежде всего в такой, как Пипиния, мы встречаемся с тем же, что остановило наше внимание в "Чудаках" и "Роднике у дороги". Остается только добавить, что судьба Чхаидзе - его творческая и его личная судьба - во многом будет зависеть от того, какими путями пойдет в дальнейшем грузинское кино.

'Чудаки'

Фильмографическая справка Чхаидзе Василия Исаковича

Снимался в фильмах:

"Необыкновенная выставка" (1969) - Пипиния. "Капитан" (1970) - Сандро. "Тихая обитель" (тв, 1971) - Георгий Тухарели. "Сады Семирамиды" (1971) - почтальон Сандро. "Феола" (1971) - Хускивадзе. "Лазаре" (1973) - дворянин. "Чудаки" (1974) - Христофоре. "Капитаны" (1974) - старый капитан. "Родник у дороги" (1974) - Пупли. "Первая ласточка" (1975) - Элизбар. "Чирик и чикотепа" (1975) - старик. "Маленький переполох" (1975) - актер.

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-KINO.RU, 2010-2020

При использовании материалов проекта активная ссылка обязательна:

http://istoriya-kino.ru/ 'История кинематографа'

При использовании материалов проекта активная ссылка обязательна:

http://istoriya-kino.ru/ 'История кинематографа'