Одесса-мама

К великому сожалению, почти ничего не написано о двадцатых годах на Одесской студии. Уходят лета, уходят люди, которые могли бы рассказать очень много важного и интересного для истории советского кино.

Вспоминать об Одессе - значит почувствовать вдруг снова юное ожидание счастья, которым я жил тогда.

Только чувство это, к сожалению, так нестойко... Оно вспыхивает теперь только на короткое мгновение, но в это мгновение меня успевает ожечь одесское солнце (такого солнца нет нигде в мире!), в ноздри ударяет запах моря (такого моря нет нигде, кроме Одессы!), я вижу сад студии, вижу своих друзей и учителей, милых ребят из лаборатории № 2, седого Чардынина и бронзового Довженко, Исаака Бабеля, Гричера, Шумского, все они живы, они здесь, вокруг меня...

Но мгновение - есть мгновение. Не больше.

И снова между этим чудесным временем и мною - сорок лет. В Киеве здравствует один из главнейших деятелей Одесской кинематографии - Павло Федорович Нечес. Ему исполнилось в 1966 году 75 лет.

...Однажды к нам на студию явился новый директор - выдвиженец. Был он небольшого роста, но необычайно широк в плечах, длиннорук и коротконог. Глубоко вставленные глаза, выдвинутые вперед резкие скулы, грозный, не обещающий ничего хорошего подбородок. Кепка, сдвинутая на затылок, ярко-желтое кожаное пальто, надетое на голое тело. То есть брюки у директора имелись, и даже с гигантским клешем, но туловище почему-то, несмотря на жару, покрыто этим кожаным пальто.

Три товарища 1935. Н. Баталов - в роли Лациса

Три товарища 1935. А. Горюнов - в роли Глинки

Бывший матрос дредноутов "Мария", "Императрица Екатерина Великая", активный участник боев, "с контрой всех мастей", как он сообщал в автобиографик, участник взятия Телеграфа и Зимнего дворца в Петрограде, участник боев с Красновым, Калединым, Корниловым, Гетманом, Петлюрой, Махно.

В бескозырке и тельняшке прошел весь боевой путь матрос Павло Нечес, был ранен, возвращался в строй.

Но вот стал директором, и вместо тельняшки могучие плечи облачены в желтую кожу.

Первое впечатление у нас было ужасное. Казалось, что этот человек, рисующий вместо подписи какие-то палки, погубит и студию и всех нас.

Личный состав Одесской студии дрожал в ожидании катастрофы. Как то раз, получив на своем заявлении, не помню уж по какому поводу написанному, резолюцию в виде ряда чернильных палок, я вышел из директорского кабинета и попросил секретаря разобрать, что Павло Федорович написал. Секретарь не разобрал. Явился главбух, кассир, два режиссера, оператор Дробин, курьерша... Полчаса мы безуспешно пытались расшифровать директорские иероглифы, наконец кто-то дал разумный совет: "Зайди к нему и спроси, что он написал".

Это предложение показалось мне гениальным.

Я вошел в кабинет и протянул свою бумагу: "Павло Федорович, что вы здесь написали?"

Павло поднял голову, возмущенно глядя на нахала, взял бумагу, долго всматривался в нее и возвратил, сердито буркнув:

"Ты бы еще завтра пришел".

Но вот мы стали постепенно замечать удивительные вещи: в глазах нашего грозного матроса то и дело появлялись искорки юмора. Мы стали понимать, что не так он прост и часто нас разыгрывает, посмеиваясь, когда мы принимаем его "простоту" за чистую монету. Его распоряжения, на первый взгляд грубые и разрушительные, оказывались, по сути дела, разумными.

У Нечеса был неповторимо сочный, народный язык. А когда он по-настоящему взял в руки студию, то оказался отличным директором - решительным, умным, умеющим разобраться во всех сложных творческих и организационных вопросах.

Павло не играл больше грозного матроса - это был наш старший товарищ, настоящий большевик - человек кристальной честности, беспредельно преданный Революции.

Как много добра сделал Павло Нечес для советского кино! Как помогал Охлопкову, Довженко, Пырьеву, Лукову, Демуцкому, Екельчику, Рошалю, мне грешному и многим, многим, многим другим. Даже на первых порах, когда Нечес еще был "грозным матросом", когда он не разбирался в тайнах творчества, когда был груб - сколько за этой внешней грубостью и непониманием искусства скрывалось желания сделать добро! В то время Довженко с первой постановкой по его же сценарию комедии "Ягодка любви" постигла неудача. Как вспоминает режиссер О. Швачко, бывший в ту пору помрежем А. П. Довженко, Павло вызвал к себе всю группу и сказал такую речь:

"Сашко! Тебя нужно было бы выгнать с кинофабрики. Сценарии ты писать не умеешь и не берись за это дело. Иду на последнюю пробу - вот тебе сценарий. Сделаешь фильм - твое счастье. Не сумеешь - выгоню". И Павло дал Довженко сценарий "Сумка дипкурьера".

Павло был удивительным рассказчиком. Его, правда, нелегко было растормошить. Но если уж он начинал "выдавать" рассказы, мы покатывались от смеха.

Бабель был его неизменным внимательнейшим слушателем. Он был влюблен в рассказы Нечеса. Исаак Эмануилович, как никто, умел уговорить его, "подбить", создать обстановку, в которой Нечес "раскрывался". Все рассказы Павло Федоровича были автобиографичны - о похождениях матросов в гражданской войне. Они бывали пересыпаны неповторимыми, удивительными народными словечками. Юмор Нечеса был совершенно своеобразен.

Бабель строил планы - как бы тайно подсадить стенографистку за ширму или в соседнюю комнату (магнитофонов еще не было в те годы), ибо Павло тотчас прерывал рассказ, если замечал, что кто-нибудь записывает его. Он, кажется, считал, что его смешные, дурашливые рассказы не к лицу руководящему работнику. Нечес бывал груб в разговоре, но эта грубость была целенаправленна, он знал, когда и с кем нужно грубо разговаривать.

На студии работали три немца оператора. Их выписали из Германии, платили большие оклады валютой и надеялись, что они научат нашу операторскую молодежь хорошо снимать. К каждому из них - господам Станке, Гольду и Рона - были прикреплены выпускники Одесского кинотехникума.

Ребята с великой охотой таскали штативы и сумки с аппаратурой, бегали от осветителя к осветителю и выполняли бесчисленные поручения шефов.

Как-то раз директор собрал их и спросил, как идет освоение буржуйской техники. Один из пом. операторов рассказал, что его шеф господин Рона не только ничего не объясняет своим подопечным и не отвечает на их вопросы, но еще и закрасил эмалевой краской разных цветов бленды объективов, для того чтобы будущие операторы не понимали, какой объектив применяется в каждом случае. Рона командовал на ломаном русском языке:

- Подавайт зельони!

- Или:

- Подавайт фиолет! Белий! Красни! Черни!

Рона был некогда, до революции, часовщиком в Петрограде, уехал в Германию и освоил новую выгодную профессию.

Типичный немецкий кулак, неповоротливый, жадный, медленно соображающий, - таким был Рона.

Большого роста, с круглым красным тупым лицом, заплывшими водянистыми глазками.

Услышав рассказ о "красных" и "синих" объективах, Нечес громко заскрежетал зубами и махнул рукой, закрывая совещание с ребятами.

Через минуту секретарь дирекции, курьер и бухгалтер, вся контора бегали по территории студии, разыскивая господина Рона. Его нашли в лаборатории и доставили к директору.

Никто никогда не узнал, о чем говорил Павло господину Рона, ибо сидевший в соседней комнате секретарь дирекции Юрий Михайлович - тихий, застенчивый человек, - заслышав из кабинета первые же слова Нечеса, выскочил в сад и не возвращался до конца рабочего дня.

Полный текст директорской речи слышал только господин Рона. Ребята из лаборатории № 2 видели, как Рона на согнутых ногах выходил из здания конторы, и божились, что волосы у него стояли дыбом. Чем отмывал всю ночь господин Рона прочные немецкие эмалевые краски - тоже неизвестно. Но на утро не стало ни "красных", ни "зеленых", а в мерзком характере этого немца произошел ряд волшебных изменений. Откуда-то вдруг появились у него кошачьи интонации, появились даже прилагательные:

- Дорогой Альеша, будь добренький, достань "Рошер 75", пожалуйста, прошу...

Рона начал ставить своих помощников к аппарату, объяснял тонкости ремесла, давал крутить ручку и часто сам бегал к приборам поправлять свет, не затрудняя ассистента или помощника.

Кроме Чардынина и нескольких "опробированных" старых режиссеров на студии начинала действовать молодежь, затевались смелые режиссерские эксперименты, одни удались, другие не удались. Алексей Максимович Смирнов ставил сценарий Маяковского "Декабрюхов и Октябрюхов", Охлопков - "Митю" Николая Эрдмана, на улицах Одессы молодой Эйзенштейн снимал в ту пору "Броненосца". И хоть это и была экспедиция Москвы, работа Эйзенштейна являлась частью одесской кинематографической жизни. Но были на Одесской студии и постановки весьма сомнительного свойства. Так, один из режиссеров крутил приключенческий фильм, в котором рассказывалось о том, как некий коммунист в некоей заграничной стране пошел на подпольную работу в высшее общество. Он для этого назвался "графом Виолет" и, по ходу действия, в партийных целях ухаживал за "баронессой Дианой".

Шахтеры 1937. Кадры из фильма

Шахтеры 1937. Кадры из фильма

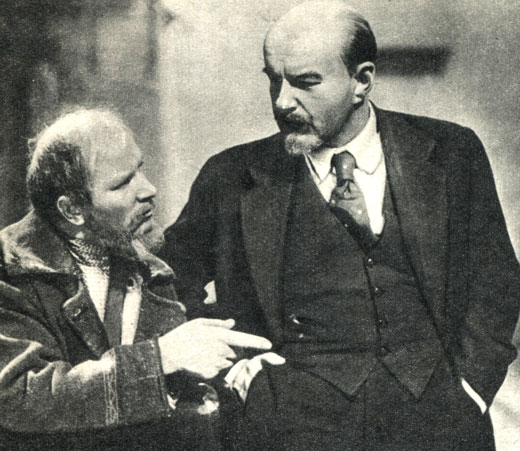

Ленин в октябре 1937. Б. Щукин - в роли В. И. Ленина, Н. Охлопков - в роли Василия

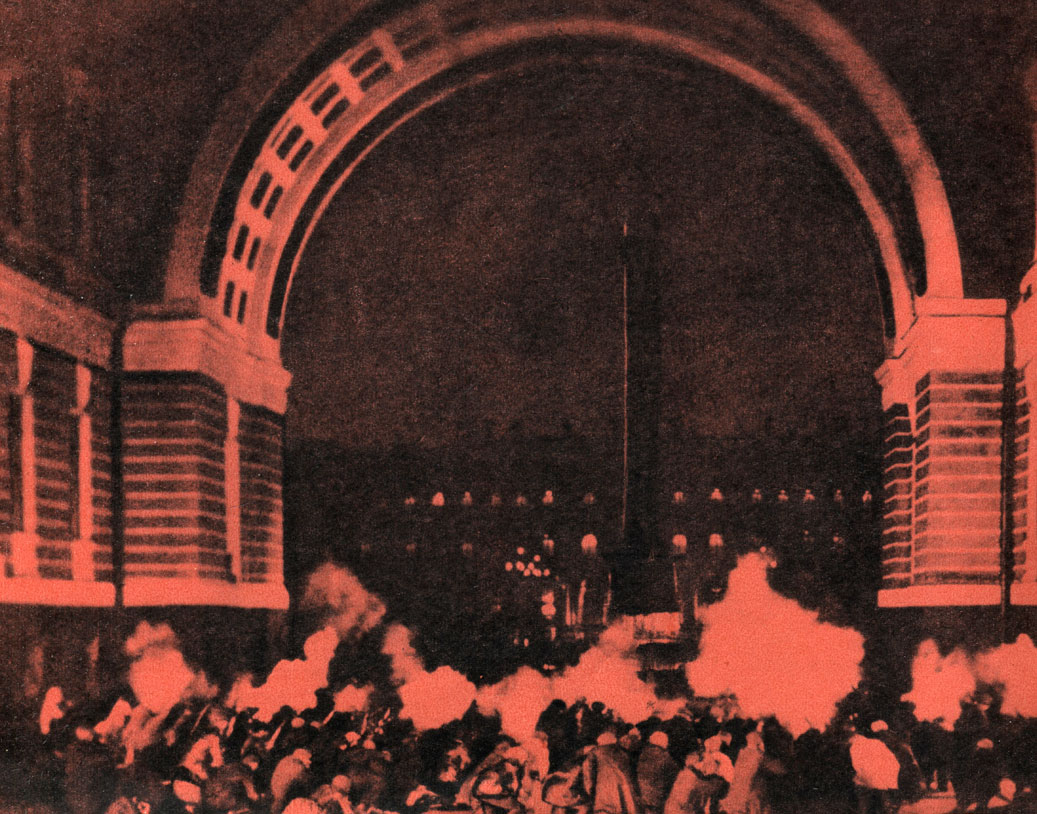

Ленин в октябре 1937

Ленин в октябре 1937. Кадры из фильма

Ленин в октябре 1937. В. Ванин - в роли Матвеева

Ленин в октябре 1937. Кадры из фильма

В маленьком зале режиссер просматривал материал отснятого эпизода "Будуар баронессы Дианы". Директор сидел тут же.

В будуар к светски возлежащей на софе баронессе входил одетый во фрак, с цилиндром на голове граф Виолет.

Баронесса держала в пальцах незажженную аристократическую папиросу. Граф подходил к софе и давал баронессе прикурить. Для этой цели он доставал из кармана коробок спичек, чиркал несколько раз, изогнувшись перед баронессой, и, когда скверная серная спичка наконец загоралась, зажимал в ладонях огонек и таким манером подносил его к кончику баронессиной папиросы. К концу просмотра послышался знакомый зубовный скрежет.

Зажгли свет.

Нечес сказал режиссеру:

- Я, братику, баронов в лицо не бачив, а бачив только баронские задницы, когда вони тикали от нас. Но я тебе скажу, что твои аристократы даже на те задницы не похожи.

Нечес вскоре не то ушел в отпуск, не то его перевели в Киев, и сцена со спичками в будуаре именно в таком виде осталась в выпущенной на экран картине.

Когда начинаешь вспоминать об Одессе, очень трудно бывает остановиться.

Вот и сейчас, надо бы закруглять, а мне не хочется расставаться с Одессой. Еще один микроскопический эпизод.

Приехав впервые в этот богоспасаемый город - было сие в 1925 году, - я, естественно, повсюду искал признаков истинной "Одессы-мамы". Все поражало в быте этого города: удивительные обороты русской речи, манера обращения - "мужчина", "женщина", легкость, с какой возникал разговор между незнакомыми людьми, типаж одесситов, их склонность философствовать, - но я был жестоко наказан за свой интерес ко всему этому.

В первый же день по приезде я увидел на бульваре перед гостиницей беспризорника лет двенадцати. Он стоял, заложив руки в карманы рваных штанов и скороговоркой рассказывал свою красочную биографию. Несколько сердобольных одесситов пожертвовали артисту некоторую мелочь. Они, видимо, хорошо знали его и называли "Юдкой".

Высшая степень восторга овладела мной. Подумать только, в первый же день наткнуться на такой золотой фольклор! Но как записать это? Невозможно упустить такой уникальный случай!

Я подошел к Юдке после "сеанса" и предложил медленно повторить весь текст так, чтобы я мог записать его.

Я терпеливо ждал ответа. Юдка посмотрел на меня, дернул тонкой шеей и произнес с неповторимой одесской интонацией:

- Почему нет?

Мы сговорились на том, что Юдка декламирует, а я плачу один рубль! Сели на скамью.

- Покажи рубля, - сказал недоверчивый Юдка.

Я показал.

Голова у Юдки то и дело дергалась на длинной шее, по лицу пробегал тик. Странно, что я раньше не заметил резкого шрама на правой щеке - от виска к подбородку.

Я открыл блокнот и начал записывать. (Боже, как же мне потом стыдно было вспоминать об этой своей позиции!). Юдка каким-то особым хриплым голосом - только для выступлений существующим - заговорил:

"Я, Юдка Деврентисмент, сын квартала. Моя мать уехала с американцем по закону, Юдка остается на улице. Улица для улицы. Вот бегут бабы-бублики, мальчишки-папиросы. Что такое? Что за шум? Это - Юдка. Он лежит на мостовую! Он кричит! Он симулирует"... Долго я записывал драгоценный фольклор. Останавливал артиста, заставлял повторять. И наконец совершенно счастливый отпустил его и откинулся на спинку скамьи.

Вдруг сзади раздался хриплый голос: "Писатель, добавь еще рубля... - И, не дождавшись отказа, - ну, ну, не хочешь рубля дай карандаша".

Он получил мой механический карандаш, а я в тот же вечер отправился к друзьям, нетерпеливо желая похвастаться драгоценной находкой.

- Вот вы сидите здесь, в Одессе, - сказал я им, - на драгоценном фольклоре и не пытаетесь даже его записать...

Когда я стал читать текст Юдки, наступило удивленное молчание, мои друзья переглянулись и вдруг захохотали.

Я долго не мог добиться объяснений. От меня отмахивались и смеялись.

Мне показалось это оскорбительным, и я собрался уходить. Тогда, наконец, утирая слезы, мой приятель объяснил, что Юдка заучил наизусть фельетон Ал. Светлова - известного журналиста, - напечатанный в "Вечерней Одессе". Весь этот текст, вся "автобиография" были не фольклором, а произведением одесского журналиста.

А я сидел добрый час, скорчившись, на бульварной скамейке и добросовестно записывал со слов проклятого Юдки фельетон из одесской вечерки! Со смехом моих друзей я бы примирился, но воображаю, как смеялся над "фраером" Юдка!

Ленин в 1918 году. 1939

Ленин в 1918 году. Кадры из фильма

Ленин в 1918 году. Кадры из фильма

Ленин в 1918 году. Кадры из фильма

Ленин в 1918 году. Кадры из фильма

Ленин в 1918 году. Кадр из фильма

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-KINO.RU, 2010-2020

При использовании материалов проекта активная ссылка обязательна:

http://istoriya-kino.ru/ 'История кинематографа'

При использовании материалов проекта активная ссылка обязательна:

http://istoriya-kino.ru/ 'История кинематографа'