Робер Оссейн (В. Дмитриев, В. Михалкович)

Робер Оссейн

Как все актеры, Робер Оссейн охотно дает интервью, и, как у всех актеров, в них очертаниями промелькнувшей станции возникают воспоминания детства. Не голодного, не заплаканного, не исковерканного; напротив - детства благополучного, счастливого и в чем-то странного, обделенного чудом. В том придуманном мире, в котором Оссейн выйдет но подмостки сцены или появится на экране, этого чуда, неожиданности, вывороченной реальности будет в переизбытке. В детстве же будущий актер забирался на деревья, наслаждался одиночеством и играл в театр.

Театр был для Робера чем-то большим, нежели простой забавой. Благополучному детству по трафарету полагался театр - инсценированные диалоги на иностранных языках ("Вы приехали из Парижа? - Да, я приехал из Парижа! - Как вам нравится Лондон? - Мне очень нравится Лондон!"); благонравные истории из детских журналов, наконец, вершина драматических усилий - живые картины по евангелию: поклонение волхвов, въезд в Иерусалим, Гефсиманский сад, Иоанн Креститель в темнице. Все это было не для Оссейна. Свой театр он придумывал сам, как будто боясь, что прикосновение чужих рук обесценит его фантастическое создание, внесет в него привкус чужого мира. Юноша, ученик колледжа, был автором, режиссером, актером, суфлером, композитором, декоратором, а порой и единственным зрителем своих опусов.

Идея театра постоянно присутствует в высказываниях Оссейна, причем театра собственного и собственной актерской школы. Разумеется, речь идет не о том, чтобы на пятом десятилетии жизни стать во главе доходного предприятия, принимать в своем кабинете с благосклонной улыбкой рецензентов респектабельных газет и выкрикивать из репетиционного зала замечания понурившимся актерам, но о театре, материализующем фантазию Оссейна, его жизненные принципы и художнические устремления; словом, имеется в виду тот же театр его актерского детства, но помноженный на глубину сцены, на блеск фонарей у входа, на талант многих актеров, в каждом из которых будет частица их учителя.

'Ты - яд'

Вероятно, отсюда идет ненасытное желание Оссейна сниматься в главных ролях картин, которые он делает как режиссер. Конфликты, перипетии сюжета, столкновения, трагедии, мелодрамы - все это родилось в нем, бродило и выкристаллизовывалось в его воображении, как же можно отдать другому актеру, пусть великому и талантливому, то, что являлось им самим, Робером Оссейном?

Театр, порог которого уже не в мечтах, а в действительности переступил молодой актер, был не совсем обычным. Ученик знаменитых курсов Рене Симона, юноша, бравший уроки у светил драматической педагогики - у Руло, Марша, Витали, Балашовой, - не избрал для себя священные подмостки "Комеди Франсэз" с его культом классического наследия, с монотонной торжественностью монологов, его не привлек легкий стиль театра "Варьете", и странное лицо актера не увидела публика, заполняющая маленькие подвальчики и мучительно старающаяся проникнуть в тайнопись авангардистских пьес. Оссейн вступил в труппу одного из театров на Больших бульварах, того района французской столицы, который стал синонимом массового зрелища, не гонящегося за интеллектуальной модой и изыском режиссерских решений, но простодушного в своем веселье, трогательного в своем горе и романтически страшного в придуманных кошмарах. Театр, где начал Оссейн, назывался "Гран-Гиньоль", и он был самым знаменитым из своих собратьев - заведений, поставляющих по общедоступной цене страшные истории и кровавые драмы.

Оссейн застал уже закат театра. Представления с ужасами, убийствами, избиениями, маньяками еще посещались публикой, но все больше и больше она относилась к ним как к нехитрым забавам балаганного зрелища, нелепым, набившим оскомину, в серьезность которых никто не верит. Персонажи пьес воспринимались, как восковые фигуры из музея Гревен, которые когда-то во времена детских посещений виделись в своей ошеломляющей натуральности, но потом, по прошествии лет, кажутся раскрашенными муляжами, лишенными даже сотой доли прежней магической власти над воображением.

Кроме внутренних причин изживания принципов театра были и внешние. Экраны Парижа, как и других городов Западной Европы, были захвачены "черными" американскими фильмами. Не выдуманные ужасы, разыгранные за рампой сцены, а кошмар реальности Нью-Йорка, Сан-Франциско или Чикаго - вот что теперь потрясало умы и заставляло содрогаться. Кровавые игры на сцене "Гран-Гиньоля" были ударными аттракционами, к которым старательно и прямолинейно подстраивалось действие, не пренебрегавшее любой возможностью блеснуть изуверским трюком; зрители могли пугаться, закрывать глаза, выходить в негодовании из зала - все равно кровь, разливающаяся по сцене, не относилась к ним, не была их миром, трагической возможностью, ожидающей их за пределами театрального вестибюля. "Черный фильм" был сугубо американским жанром, порождением десятка факторов, в число которых входили и рост преступности, и маккартизм, и страх перед будущей войной, и трагизм только что закончившейся. Но на чердаках Кливленда или задворках Нового Орлеана, наводненных кланами воров, продажными полицейскими, психопатами-убийцами, проглядывала для француза модель большого города, где нож или револьвер подстерегал за каждым углом и нельзя было отмахнуться от него, как от театрального реквизита, выпиленного из дерева.

Влияние "черного фильма" на западноевропейское искусство было велико. Для Оссейна же оно стало решающим. Мастеров этого жанра он до сих пор называет в числе своих самых любимых художников, и первым успехом в кино он обязан признанному авторитету в этом виде кинозрелища - американцу Жюлю Дассену, эмигрировавшему во Францию.

'Ночь шпионов'

В фильме "Потасовка среди мужчин", гангстерской балладе о преступлении и возмездии, Оссейну досталась роль самого ничтожного из всех преступников, садиста-наркомана. Его презирают все герои картины, его презирали бы все персонажи, сыгранные в будущем актером.

В историю кино "Потасовка среди мужчин" вошла знаменитой безмолвной сценой ограбления ювелирного магазина, дотошно воспроизводящей механизм преступления. В режиссерской манере подачи этого эпизода отражается весь фильм, мастерски соединяющий американскую скрупулезность с психологичностью европейской культуры. И характеры героев фильма выстраивались на пересечении этих двух доминант. Люди, появляющиеся в кадре, были мастерами своего дела: хитроумно изобретали план похищения, методично отрабатывали каждую деталь операции, ловко скрывались от преследователей. Но каждый из них, помимо этого, жил и своей особой, неповторимой жизнью, наполненной не столько радостями, сколько заботами и бытовыми неурядицами - один из них, тяжело больной, задыхался в приступах астматического кашля, другой трогательно влюблен в свою семью, третий, не задумываясь о будущем, спускает украденное с девицами кабаре. Понятны все, за исключением героя Оссейна. Он выламывается даже из круга подонков и отнюдь не потому, что совершает поступки, затмевающие мерзостью деяния своих соратников, но потому, что непонятен и немотивирован генезис его психологического склада и его качеств. Оссейн в фильме поистине персонаж "Гран-Гиньоля", странный статист, постоянно вертящийся на втором плане, но в решающие моменты вдруг вылезающий вперед, чтобы заставить содрогнуться от ужаса.

Подобная роль требовала от Оссейна четкости внешнего рисунка, и актер постарался. Трудно забыть его сомнамбулическую вялость, странно и не к месту сменяющуюся истерической активностью, злорадную усмешку в лицо жертве, потухшие глаза человека-автомата. Но при всем рвении Оссейна противопоставить болезненные комплексы своего героя традиционной примитивности "горилл" американских фильмов, головорезов с тяжелыми кулаками, низкими лбами, с квадратными челюстями и добросовестным непониманием происходящего - все равно предложенный им тип страдал той же литературной однозначностью, романтическим представлением о дьявольских нравах дна.

В последующих картинах, когда не на несколько минут, а постоянно герои Оссейна находились в фокусе зрительского внимания, эта однозначность персонажа начинала становиться проклятием художника.

Впервые и сразу остро она появилась в 1956 году в фильме "Преступление и наказание". Эта осовремененная и офранцуженная экранизация Достоевского была старательно провалена всем творческим коллективом - режиссером Жоржем Лампеном, сценаристом Шарлем Спааком, актерами Жаном Габеном, Мариной Влади, Уллой Якобсон. И Оссейн не отстал от коллег. Его Рене - Раскольников, обуреваемый нравственным экстазом, метался в тесных рамках полудетективной истории, совершал поступки, предписанные Достоевским и Спааком, - убивал старуху, выкручивался на допросах у следователя, восторженно глядел на Лили - Сонечку, но при всем этом оставался полубезумным преступником, неведомо зачем терзающимся угрызениями совести, когда ему самое время улепетнуть куда-нибудь в Марсель, а там - в Латинскую Америку, за пределы досягаемости полиции.

Достоевский по Лампену доказал еще одно: Оссейну было невыносимо играть в нейтральных интерьерах, в бытовой индифферентности безликого городского пейзажа, предложенного режиссером. Внешние данные актера становились здесь кричащими, выдуманными, нелепо патетическими, идущими вразрез с сонно-меланхолическим течением повествования. Природа Оссейна требовала не только исключительных характеров, но так же исключительных ситуаций, крайней напряженности действия, атмосферы тайны, настоятельно призывающей разгадать ее, но мучительно не дающейся в руки.

Вероятно, лучше, чем кто-нибудь другой, это понимал сам художник. В фильме "Ты - яд", который он поставил и в котором сыграл главную роль, Оссейн попытался найти мир, эквивалентный своим актерским особенностям, органичную для себя среду.

В основу картины лег роман Фредерика Дара, автора детективов средней руки, но обладающего необходимым для ремесла умением комбинировать сюжеты, нагромождать неожиданные повороты, малопонятные улики и завершать все эффектной развязкой.

'Приговор'

Героя Оссейна зовут Пьер, и в начале фильма его ждет Приключение. Ночью на пустынном шоссе перед ним останавливается машина и какая-то женщина, чьи светлые волосы он запомнит навсегда, пригласит его войти и заняться с ней любовью на тесном сиденье. Когда Пьер попытается что-то узнать или понять, женщина направит на него револьвер и прогонит, а затем умчится на своем автомобиле в темноту.

Эту странную завязку можно развивать в различных направлениях, но герой Оссейна избирает продолжение самое беспокойное: не обращаясь ни к чьей помощи, он охотно, со страстной готовностью идет навстречу тайне, с радостью запутывается в следствии и противоречиях. Запомнив номер машины, Пьер легко находит виллу ее хозяев и оказывается перед новой дилеммой: домом владеют две сестры, похожие друг на друга, у обеих длинные, светлые волосы, правда, одна из них парализована и не может ходить. А если она притворяется, что не может ходить... Вторая трогательно ухаживает за своей несчастной сестрой - вызывает докторов, потчует лекарствами и снадобьями, но кто поручится, что в микстурах и пилюлях не содержится отрава, медленно убивающая несчастную?

'Приговор'

Бесконечно продолжающаяся неразъясненность ситуации кажется единственно возможным и единственно приемлемым способом существования героя Оссейна. Журнал "Синемонд" был прав, когда назвал "Ты - яд" "драмой наваждения", ибо в ней торжествует нелогичность, непредвиденное, заранее непредусмотренное, то, что нельзя разгадать прямым сопоставлением фактов. Отсюда рождается внешняя насыщенность, эмоциональная плотность образа, созданного Оссейном; он, как металл в магнитном поле, постоянно заряжается от полюсов противоположных обстоятельств. Характер Пьера в фильме дается так, что мы не соотносим его с каким-либо социальным или общественным типом, он - стержень, на который нанизываются определенные психологические состояния. В фильме факты и улики опровергают друг друга столь часто, подозрения так легко перебрасываются с сестры на сестру, что герою, захлебывающемуся в этой лавине, совсем не остается места для внутренних трансформаций, он вынужден приноравливать себя к буйству сюжета. Можно сказать, что здесь произошло преодоление прежней однозначности ролей Оссейна, но сменилась она не глубинной сложностью, а разнообразием состояний, прямо пропорциональным количеству сюжетных ситуаций.

Созданная в фильме "Ты - яд" атмосфера дистиллированного кошмара, почти свободная от замутняющего проникновения реальности, показалась Оссейну счастливой находкой. В этом мнении его еще больше укрепили статьи в журналах, писавшие о принципиально новой для французского кино формуле кинозрелища. И последующие картины актера-режиссера старались не отходить от выработанного рецепта, улучшали его, исправляли, модифицировали, придавали ему все более эффектную орнаментовку, но чем дальше, тем более явственной становилась ограниченность этого метода, его докучливая литературщина, натужность образной системы.

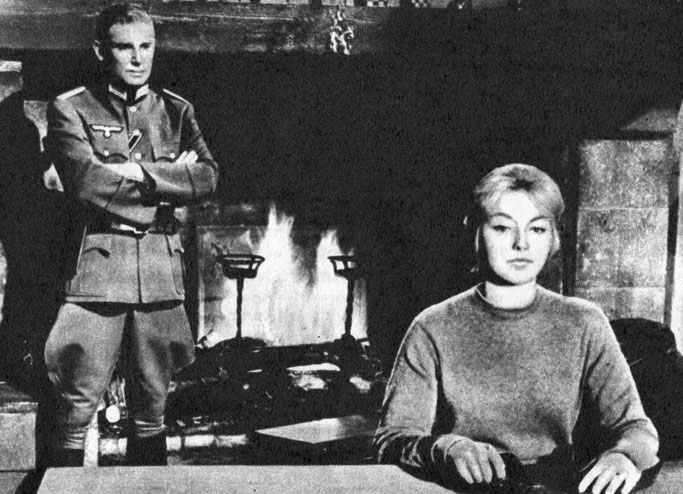

Оссейн-актер не раз повторялся, спасая положение, он все чаще вынужден был прибегать к дежурному набору физических состояний, его постоянная маска - помертвевшее лицо с горящими глазами, готовое исказиться гримасой гнева, - одинаково использовалась для роли агента в "Ночи шпионов", латиноамериканского повстанца во "Вкусе к насилию", преступника, выдающего себя за полицейского, в "Игре в правду", мелкого авантюриста в "Кругах под глазами". В фильмах, созданных самим Оссейном, его актерское однообразие компенсировалось для зрителя хотя бы сюжетной нестандартностью; другие же режиссеры со старательной последовательностью эксплуатировали необычные внешние данные актера и взвинченную эмоциональность его темперамента. И недаром такой апологет коммерческого кинематографа, как Роже Вадим, с игривым наслаждением кокетничающий своей вульгарностью, нашел в Оссейне той поры близкого себе исполнителя. Их сотрудничество, недолгое, но интенсивное, завершилось на пошло патетической ноте: в фильме "Порок и добродетель", ужасающе вольной экранизации маркиза де Сада, имеющей отношение не столько к Саду, сколько к безвкусице Вадима и его сценариста Роже Вайяна, Оссейн сыграл роль полковника Эриха фон Шендорфа, дьявола в эсэсовской форме, аляповато сконструированное воплощение зла. Через быт Франции времен второй мировой войны, куда создатели картины перенесли действие из XVIII века через мешанину движения Сопротивления, заговора генералов, офицерских публичных домов, базарного психоанализа актер проносил плохо пригнанную к нему личину заэстетизированной жестокости, не имеющей ничего общего с реальным кошмаром фашизма. Драматические обстоятельства были неправдоподобны, на их фоне темперамент Оссейна отдавал кривлянием и явной дешевкой.

'Приговор'

Итак, подведем предварительные итоги. В начале 60-х годов окончательно прояснилось, что ни конкретность быта, от которой актер отворачивался с завидным постоянством, ни условность сконструированных схем не являются благодатными точками приложения его художнических особенностей. Провозвестником нового пути, вероятно, не осознанного самим Оссейном, явилась очень скромная картина очень скромного режиссера Жана Валера "Приговор" (кстати, первое знакомство советского зрителя с актером состоялось именно благодаря этому фильму). Оссейн был одним из сценаристов "Приговора", и вместе с Марселем Мусси он придумал сюжет, мало отличающийся от его прежних да и будущих картин, - замкнутую ситуацию, ограниченную четырьмя стенами импровизированной тюрьмы и часовым ожиданием расстрела; он сыграл еще одного человека с болезненным надломом, отказывающегося принять смерть с достоинством, как его товарищи по заключению и по подпольной группе Сопротивления, он трусит, суетится, разрывает песок, стремясь пробиться наружу, обвиняет соратников, клянется отблагодарить небо, если останется в живых. В торжественно-монотонной атмосфере фильма его движений хватает на всех остальных персонажей. Среди них, задумчиво погруженных в осознание своей миссии, он - единственный живой человек, понятный в своем страхе и в финальном преодолении его. Трудно вспомнить героев картины, застывших перед дулами автоматов, а Жорж, сыгранный Оссейном, близоруко вглядывающийся в строй солдат и торопливым жестом одевающий очки, чтобы успеть всмотреться в лица своих убийц, остается в памяти.

'Приговор'

Традиционный для Оссейна персонаж и близкий ему сюжет окрасились в "Приговоре" по-новому; на них упал отсвет оккупированной Франции, не книжной, не выдуманной, а реальной, достоверной в своих заботах и воодушевленном героизме. Не антураж условной трагедии, а быт маленького приморского городка, не отторгнутая от мира комната кошмарного ожидания, но домик на берегу моря, через зарешеченные окна которого виден песок, и чайки, и серое небо, наконец, не абстрактное, вневременное столкновение добра и зла, а, напротив, событие, привязанное к определенному моменту, когда в ожидании конца войны в Сопротивление шли разные люди, не всегда осознававшие ответственность своего шага, - все эти мотивы, порой неразвитые в фильме, намеченные пунктиром, а то и просто декларированные, несли в себе то ощущение правды, которое снимало с пограничной ситуации, плотной, яркой, будоражаще острой, все признаки досужей игры вымысла.

"Приговор" был скромным началом, которое трудно оценивать по большому счету, но через несколько лет принципы этой драмы отозвались в картине, ничуть на "Приговор" не похожей и остающейся до сих пор лучшим творением Оссейна-актера и Оссейна-режиссера, - в "Вампире из Дюссельдорфа".

'Приговор'

Замысел фильма возник на сложном пересечении анналов криминалистики, кинематографической традиции и пристрастий художника. В основу картины легла сенсационная история, заполнявшая в начале 30-х годов первые полосы немецких газет, - цепь преступлений Петера Куртена, на совести которого лежала гибель многих женщин, рискнувших ночью в одиночку появиться на улицах города.

Этому делу мировое киноискусство обязано известной картиной Фрица Ланга "М", сделанной по горячим следам судебного расследования и ставшей предзнаменованием грядущего кошмара гитлеризма, хотя в кадрах не мелькала фашистская геральдика и экран не пересекали марширующие отряды штурмовиков.

Картина Ланга была предчувствием, "Вампир из Дюссельдорфа" - исследованием. При всем внешнем спокойствии и даже бесстрастности анализа это исследование заинтересованное, внутренне напряженное, посвященное не столько человеческой аномалии, сколько характеру на катастрофическом сломе истории...

Герой Оссейна предстает в фильме в нескольких обличьях. На товарной станции он мрачно грузит уголь, а потом, когда рабочие обедают, отсаживается в сторону и, не замечая никого, старательно жует принесенный из дому кусок хлеба. Чужой среди пролетариев, он преображается вечером, когда надевает пальто, мягкую шляпу, галстук-"бабочку", перчатки, берет в руки трость, - тогда он подобие оживавшей картинки модного журнала, разумеется, рассчитанного не на богачей, а на сословие малоимущих, не способных блеснуть роскошью и экстравагантностью, зато берущих аккуратностью, добротностью, всем тем, что не выделяет из массы, но вызывает уважение.

Петер Куртен в исполнении Оссейна - самое законченное по пластике творение актера, сложное, мастерское, ритмически разнообразное. Для подобного персонажа, закосневшего в преступности, хватило бы одной краски, бесконечного повторения одной и той же детали поведения. Оссейн же щедр: как писатель, лепящий образ, собирает по отдельным словечкам речевую характеристику действующего лица, так и актер по крупицам накапливает жесты, движения рук, повороты головы, манеру походки - все, что потом складывается не в условного убийцу, а именно в Петера Куртена, реального человека, объясненного Оссейном.

Он входит в кабачок, где полно табачного дыма, где с трудом проталкиваешься к свободному столику, где солено шутят подвыпившие бюргеры и взвизгивают их дамы, входит не как прожигатель жизни, а как скромный служащий, который имеет право на отдых и на кружку пива после окончания трудового дня. Среди трактирного хамства, сытого, грубого, горланящего, Петер Куртен необычен своей вежливостью, обходительностью, присущей, конечно, не денди, но хорошо вышколенному клерку или приказчику из солидного магазина. Даже будущую свою жертву он выбирает не жадно рыская глазами и предвкушая грядущее наслаждение, а, напротив, - с мягкой, сочувствующей улыбкой, с готовностью слушать сбивчивый рассказ о житейских неурядицах, пожалеть, погрустить, выразить надежду на лучшее будущее. И даже в те моменты, когда Петер Куртен преследует обезумевшую от страха женщину по ночному Дюссельдорфу, он не сбивается на мелодраматическую ярость, но движется мерно, четко отбивая шаг прямыми ногами, все время увеличивая скорость, и черная фигура его летит на фоне домов и поблескивающей брусчатки площадей, как грозная судьба, от которой нет спасения.

'Вампир из Дюссельдорфа'

Конечно, Оссейн играет человека больного, снедаемого комплексами и тайными страстями, но ненормален он лишь в крайностях, а не в предпосылках патологии: в нем скопилась лишь большая доза обывательской униженности, тщеславия, ущемленного самолюбия, жажды власти - и прорвала, наконец, оболочку нормального бытия. Все это могло остаться в сфере отклонений психики, но в фильме оно сначала опосредованно, а затем впрямую сопряжено с массовостью безумия - с надвигающимся фашизмом. В кадрах хроники, перемежающих действие, движутся аккуратные колонны людей со свастиками на рукавах, развеваются фашистские знамена, и уже не в хронике, а в сюжете, на столике у постели Петера Куртена появляется "Майн кампф", политическое и моральное обоснование вседозволенной преступности.

"Вампир из Дюссельдорфа" завершается не традиционным возмездием за преступление, а патетической нотой, заставляющей ужаснуться: когда Петер Куртен поджигает кабаре, чтобы из бегущей толпы выхватить свою последнюю жертву, то в полыхающем здании видится начало эпохи, в которой будет гореть рейхстаг, разрушаться под бомбами города, и город Дюссельдорф забудет нескольких девушек, погибших ночью на улицах, перед лицом всеобщего кошмара. История Петера Куртена, убийцы-одиночки, кончается, уступив место истории убийц-профессионалов.

После успеха "Вампира из Дюссельдорфа" Оссейн-режиссер еще раз обратился к документированной легенде XX века и, поставив картину "Я убил Распутина", сыграл в ней роль князя Юсупова. Подтверждением достоверности происходящего на экране должно было служить сотрудничество с подлинным князем Юсуповым, внимательно следившим за тем, чтобы привходящие обстоятельства не оттеснили его с авансцены сюжета, и шедшим ради этого даже на некоторую потерю морального реноме. Но и это условие и то, что фигура Распутина давно занимала Оссейна, не способствовали успеху фильма, оказавшегося весьма плоским и неглубоким, потому что режиссер увлекся лишь внешней канвой событий и не смог проникнуть в сердцевину, в общественный смысл происшествий, в которых так странно переплелись трагедия и фарс.

Собственные фильмы Оссейна в последние годы не так уж часты. Но он продолжает оставаться одним из наиболее активно работающих актеров французского кино, не знающим передышки в своем творчестве. Иногда он повторяется в своих прежних амплуа - преступников и апашей, но в исполнении Оссейна они теряют уже ореол значительности и либо остаются на уровне литературных реминисценций, либо - как это случилось в "Громе небесном" Дени де ля Пательера - превращаются уже в комических персонажей, которые с вызовом посматривают на окружающий мир и которых бьют по голове, шпыняют, как мальчишек, и третируют без всякого почтения к их физическим данным и семизарядным револьверам.

'Вампир из Дюссельдорфа'

И все чаще и чаще актеру предлагают роли, подобных которым он не играл раньше и которые, как казалось, не лежали в русле его творческих интересов. Так он создал образ Рено в малоудачной картине Роже Вадима "Отдых воина", старательно, хотя и не совсем последовательно, воплотил характер человека загадочного, дорожащего своей внутренней свободой, поэтому добровольно отчуждающего себя от людей и не видящего, что это превращается в равнодушие, которое больно ранит душу влюбленной в него женщины.

Через несколько лет Маргерит Дюра, автор знаменитого сценария "Хиросима, любовь моя", предложит Оссейну роль в своем режиссерском дебюте "Музыка", психологическом этюде об одиночестве, где трое людей будут долго и медленно выяснять отношения, но так и не придут ни к какому результату. В этой несложной истории, лишенной внешнего действия, актер сыграл роль инженера Ришара, мучительно пытающегося найти человеческий контакт с женой, с которой расстался несколько лет назад и встретился теперь лишь для того, чтобы оформить бракоразводный процесс.

'Вампир из Дюссельдорфа'

Когда-то в "Ночи шпионов" герой Оссейна тоже напряженно выяснял отношения с женщиной, а за окнами одинокой хижины на земле оккупированной Франции были голод и мрак, но в этой ситуации, трижды более обостренной, нежели ситуация "Музыки", внутренние движения характеров оттеснялись на периферию зрительного внимания, сосредоточенного на изначальной сюжетной схеме. В фильме Дюра, построенном на принципе противоположном, на внутреннем исследовании человеческой психологии, Оссейн, лишенный подпорок фабульной занимательности, предлагает иной вариант героя, новую трактовку амплуа "странного любовника", персонажа, которому не даровано спокойствие и естественное состояние духа которого - интроспективные метания.

И как часто бывает, свое законченное воплощение эта маска получила не в "Музыке" или в подобных ей кинематографических опытах, а на другом краю искусства - в многочастевом балагане, начавшемся в 1964 году "Анжеликой, маркизой ангелов" и продолжающемся до сих пор.

Создатель "Анжелики" Бернар Бордери не терпит недомолвок, незавершенности, даже намеков, которые могут быть неправильно истолкованы; предложенный им вид кинозрелища отличается категоричностью в расстановке акцентов и уж если что-нибудь, по мнению режиссера, должно быть подчеркнуто, то это подчеркивается такой жирной чертой, что она даже слепому бросится в глаза.

'Длинный марш'

В середине пятидесятых годов роль Пейрака по справедливости была бы предложена Жерару Филипу. Несколько позже, в период кратковременного взлета жанра "плаща и шпаги", на нее с полным основанием мог бы претендовать Жан Марэ. Но Филип умер, а Марэ самые большие свои успехи пожинает не в поэтических сюжетах из времен рыцарей и бретеров, а в комедиях и пародиях, беззлобно вышучивающих его прежние привязанности.

Оссеин заступил на должность, занимавшуюся его предшественниками, не бунтуя против них, но и не принимая всерьез галантные пантомимы их дуэлей и подвигов. Вся романтически-приключенческо-турнирная атрибутика "Анжелики", где не продохнешь от звона шпаг, льющейся крови, похищений и погонь, кипящих реторт с разноцветными жидкостями, хитроумных козней и интриг, изуверских обрядов и лихих разбойников, в общем проходит мимо Жоффре де Пейрака. Среди персонажей фильма он самый незащищенный - не воин, а ученый, не интриган, а отшельник, не блестящий любовник, а калека с изуродованным лицом, не Марэ, а анти-Марэ.

'Анжелика, маркиза ангелов'

В основу пластического решения образа Пейрака лег не традиционный для жанра стандарт статного красавца, кокетничающего ловкостью своего тела, а сплав, в котором слились качества его многочисленных антиподов - литературных героев, никогда не претендовавших на статус героя "плаща и шпаги", - чернокнижников с заставок древних рукописей, рассчитывающих будущее по кабалистическим таблицам, ученых, корпеющих над колбами, колдунов, настаивающих на волшебных травах эликсир жизни, и даже самого хромого беса, волочащего ногу по мрамору дворцовых коридоров. Оссейн не боится показать своего героя обезображенным, слабым, даже переживающим минуты страха, потому что его Жоффре де Пейрак покоряет не внешними данными, а тем, что живет страстями - страстью к науке, страстью к женщине, страстью к справедливости, - и сила этого внутреннего горения придает значимость его личности и чуть ли не колдовскую притягательность. В этом его право на восхищение и в этом его трагедия: времени, чреватому авантюрами, людям, живущим от дуэли к дуэли, не нужен Жоффре де Пейрак, человек, противостоящий беспокойному фону эпохи.

Герой Марэ был лучшим среди подобных себе, герой Оссейна не находит органичную для себя обстановку, он и окружающие его люди существуют в разных измерениях, не сближенных и несопоставимых. Отсюда рождается мотив отделенности Пейрака, мотив бегства, невозможности сжиться с авантюрной средой и бесперспективности борьбы по ее законам. Романтическая идея о кратчайшем расстоянии от кончика шпаги до восстановления справедливости в "Анжелике" подвергается сомнению - безвинного Пейрака спасает от костра не личное мужество, а прихоть короля, тысячи испытаний выпадают на долю прекрасной Анжелики, а ее муж бродит где-то рядом по подземельям, страдает в гроте, приступ к которому прикрывает морская гладь, и не может спасти женщину, бесконечно любимую.

Так, в лубочной "Анжелике" сквозь беспорядочную сумятицу незатейливых перипетий вдруг опять у Оссейна ясно и отчетливо проглядывает маска странного любовника, сильного и слабого, героя и жертвы, мятущегося и смятенного, владеющего аргументами справедливости и не находящего места, чтобы их выложить. И зритель в зале кинотеатра, уставший от бездумной бравурности зрелищ, может быть, сосредоточится вместе с Оссейном и на несколько минут ощутит усталую горечь бесконечных тревог, никогда не оставляющих человека.

Не давая себе передышки, Оссейн продолжает впечатывать в полотно экрана странные образы своих героев. Уже объявлено о премьерах новых картин с его участием...

|

ПОИСК:

|

© ISTORIYA-KINO.RU, 2010-2020

При использовании материалов проекта активная ссылка обязательна:

http://istoriya-kino.ru/ 'История кинематографа'

При использовании материалов проекта активная ссылка обязательна:

http://istoriya-kino.ru/ 'История кинематографа'